Владимир Петрович Мамаев в воспоминаниях

Содержание:

Владимир Петрович Мамаев 1925-1987 rr.

Воспоминания сестры о детских годах Владимира Петровича

Из выступления академика Н.Н. Ворожцова

Научный фундамент заложен В.П. Мамаевым О.П. Шкурко

Наша многолетняя дружба Д.Г. Кнорре

Воспоминания о друге Р.А. Буянов

Несколько страниц о былом Г.А. Толстиков

Рядом с В.П. Мамаевым Г.В. Шишкин

В.П. Мамаев руководитель А.С. Лапик

Несколько слов о В.П. Мамаеве В.Г. Шубин

О В.П. Мамаеве Т.Н. Герасимова

Воспоминания о В.П. Мамаеве Л.К. Козачок

Жива светлая память В.А. Семиколенов

Поездка с Мамаевым в Стокгольм М.А. Грачев

Четверть века рядом с В.П. Мамаевым О.П. Шкурко

Учитель, Шеф и Человек М. А. Михалева, В. Ф. Седова

Из воспоминаний студентки первого набора НГУ Т.В. Лешина

Мой Владимир Петрович Мамаев А.М. Ким

Баллада о Владимире Петровиче Мамаеве В.П. Боровик

В.П. Мамаеву туристу и альпинисту В.П. Боровик

Памяти В.П. Мамаева (к 75-летию со дня рождения) В.П. Боровик

Владимир Петрович Мамаев - товарищ по туристским походам А.Г. Хмельницкий

Отклики зарубежных химиков (Проф. Д. Браун, Проф. Х. Ван дер Плас)

Краткая биографическая справка

Владимир Петрович Мамаев 1925-1987 гг.

Известный химик-органик, член-корреспондент АН СССР Владимир Петрович Мамаев родился 30 ноября 1925 года в Хабаровске в семье служащих. Его отец, Петр Васильевич, в то время преподавал в Дальневосточном университете, а мать, Лидия Дмитриевна, работала в РКИ Хабаровского края. В 1929 г. семья переехала сначала в Тулу, в 1931 г. в Москву. С 1933 по 1941 г. Владимир учился в московской школе No 268, где закончил 8 классов. Обучение в школе прервала война. На следующий год он сдал экзамены за среднюю школу после учебы на подготовительных курсах при Московском Химико- технологическом институте им. Д.И. Менделеева и был зачислен в этот институт. Его отец в самом начале войны вступил в народное ополчение и погиб в боях под Смоленском. Все семейные заботы по содержанию и воспитанию Владимира и его младшей сестры Ирины легли на плечи матери.

В 1947 году Владимир Петрович с отличием окончил институт по специальности «технология органических красителей и промежуточных продуктов». В том же году поступил в аспирантуру МХТИ, где под руководством проф. Н.Н. Ворожцова выполнил работу по синтезу ацилпроизводных пара-бензохинона, явившейся основой кандидатской диссертации, которая была им успешно защищена в 1951 году. По окончании аспирантуры был принят на должность ассистента на кафедру органической химии, возглавляемой академиком В.М. Родионовым.

В 1956 году В.П. Мамаев был избран доцентом, а в 1959 году по предложению чл.-корр. АН СССР Н.Н. Ворожцова перешел на работу в создаваемый Новосибирский институт органической химии Сибирского отделения АН СССР, где организовал и возглавил Лабораторию синтеза физиологически активных соединений (с1967 г. - Лаборатория гетероциклических соединений).

В НИОХ В.П. Мамаевым были развернуты исследования по химии различных гетероциклических соединений. Основные его работы посвящены разработке новых методов синтеза практически важного класса гетероциклов соединений пиримидинового ряда и их функциональных производных, а также конденсированных систем, содержащих кольцо пиримидина. Были изучены вопросы реакционной способности производных пиримидина, в т.ч. B реакциях нуклеофильного замещения в ряду фтор- И хлорпиримидинов. Под руководством Владимира Петровича выполнена большая серия работ, посвященных исследованию проводимости электронных эффектов заместителей в ряду азинов с использованием кинетических и спектральных методов, а также выяснению влияния природы гетероцикла на таутомерные превращения замещенных азинов. Получены соединения пиримидинового ряда, перспективные в качестве мономеров для термо- стойких полимеров, светочувствительных компонентов, жидких кристаллов, аналитических комплексонов и лекарственных препаратов.

В.П. Мамаев- автор около 300 научных работ, в том числе 7 обзоров и 44 патентов и авторских свидетельств, редактор 3 книг. Под его руководством выполнены и защищены 17 кандидатских и докторских диссертаций; в течение ряда лет он читал курс лекций по органической химии B Новосибирском государственном университете. B 1967 году Владимир Петрович защитил докторскую диссертацию на тему: "Исследование 2-замещенных пиримидинов", в 1969 году ему было присвоено ученое звание профессора, а в 1972 году он был избран членом-корреспондентом АН СССР.

На протяжении многих лет В.П. Мамаев активно занимался научно-организационной и общественной деятельностью.

В течение 1965-1975 гг. был заместителем директора, а с 1975 по 1987 г. директором НИОХ СО АН СССР.

-

В.П. Мамаев являлся членом ряда Ученых советов, редколлегий научных журналов, членом Президиума СО АН СССР. Награжден двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы народов, медалями.

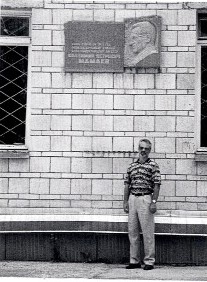

Владимир Петрович Мамаев скончался 1 февраля 1987 г. в Москве, похоронен в Новосибирске. По решению Президиума СО РАН на здании Новосибирского института органической химии установлена памятная доска с именем В.П. Мамаева.

Воспоминания сестры о детских годах Владимира Петровича

В 1934 г., когда мне было 3 года, а моему брату уже исполнилось 8 лет, наш отец, Петр Васильевич, уехал работать в Молдавию. Мы с мамой и братом Владимиром остались в Москве и приезжали к отцу только летом. Папа очень часто писал нам и присылал открытки. Помню открытку, где был изображен шахматный чемпион Ботвинник. Отец писал Владимиру, что скоро они встретятся и сыграют шахматную партию как Ботвинник и Керес, а пока, писал он, ты, сын, должен тренироваться.

1937 год. Папа вернулся в Москву и мне вспоминается, как он учил Владимира выпиливать лобзиком разные вещи. У нас долго хранилась коробочка с изображением кота, в которой Владимир держал конфеты, а сладкое он очень любил. Помню, родители к праздникам дарили нам по коробочке конфет и я очень долго их не ела, берегла. Тогда Владимир начинал меня «подначивать»: «Я свои конфеты давно съел, а ты жадничаешь». Я быстро съедала свои, тогда он доставал свою коробку и хвастал конфетами. Я - в рев, но все кончалось тем, что он угощал меня своими конфетами и мир восстанавливался.

Начиная с 1938 года родители отправляли нас на лето под Тулу в Ясную Поляну, туда же приезжали еще два двоюродных брата. Ребята помогали по хозяйству, а в свободное время любили ходить на станцию и сидеть на откосе, наблюдая за проходившими поездами. Марки паровозов они хорошо знали! Иногда вечером братья ходили в Дом отдыха на танцы, перед этим долго чистились и наряжались. Иной раз их пропускали на танцплощадку, а иногда нет, и тогда они смотрели через забор как там танцуют. Мы тогда много читали, любимым писателем у нас был Джек Лондон. Еще вспоминаю такой эпизод. Однажды братья решили нарвать яблок в служебном саду (чужие всегда вкуснее!) и поставили меня, как тогда говорили «на шухере». Я так волновалась, что каждую минуту кричала им. Мальчикам это надоело и они очень скоро вернулись без яблок и сказали, что я не гожусь «на дело». А яблок у нас и своих было много.

Во время войны, когда отец ушел в ополчение, а мама работала, Владимиру было поручено смотреть за мной и в случае воздушной тревоги прятаться в бомбоубежище, что мы не всегда делали. Жили в то время мы очень трудно. Отец погиб в самом начале войны и пенсию за него нам очень долго не платили. Владимир, чтобы помочь маме, пошел работать. Он развозил на тележке книги из коллектора в книжные магазины.

Школу он закончил экстерном. В Менделеевский институт пришел в шапке, которую сам сшил из куска старой маминой шубы, а костюм ему подарил отец его друга. Маме Владимир всегда помогал материально, а после ее смерти опекал и меня. Для меня он всегда был любимым братом и авторитетным советчиком.

Мамаева Ирина Петровна

Родители Владимира Петровича Мамаева Петр Васильевич и Лидия Дмитриевна

Первенцу Володе пошел второй год

Лидия Дмитриевна Мамаева с сыном

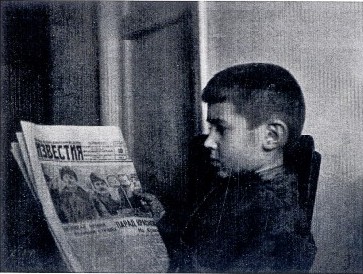

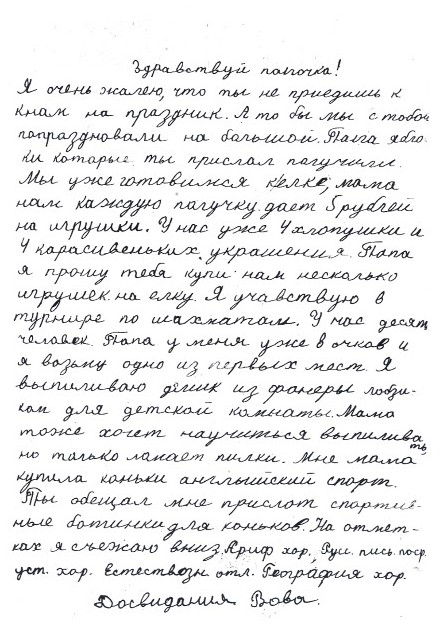

Володя Мамаев серьезный ученик

Письмо третьеклассника Володи своему отцу

Владимир Мамаев завершил школьный курс и зачислен в МХТИ им. Д.И. Менделеева (1942 г.)

Дипломник Владимир Мамаев в химической лаборатории (1947 г.)

В студенческом турпоходе по Подмосковью. Жалко..., Но придется....

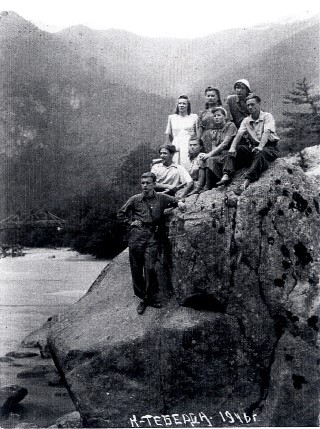

Первое приобщение к горному туризму. Лена Малинина и Володя Мамаев с группой студентов в горах Кавказа (1946 г.)

Аспирант В.Мамаев среди сотрудников Кафедры полупродуктов и красителей МХТИ. В первом ряду Б.И.Степанов, М.И.Литвиненко, зав. кафедрой Н.Н.Ворожцов, Л.Н.Николенко (1951 г.)

В.П. Мамаев ассистент на кафедре органической химии МХТИ (в первом ряду в центре зав. кафедрой академик В.М. Родионов)

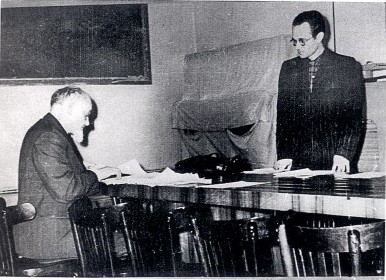

Из выступления академика Н.Н. Ворожцова

на заседании диссертационного Ученого совета по

химическим наукам при защите В.П. Мамаевым докторской

диссертации:

"... С Владимиром Петровичем мы познакомились 20 лет тому назад. Он окончил кафедру (химии и технологии органических полупродуктов и красителей МХТИ), которой я заведовал, хотя дипломную работу делал у академика В.М. Родионова (на кафедре органической химии). В аспирантуру он поступил ко мне. Тема кандидатской диссертации была предложена не очень удачная и не привела к дальнейшему развитию работ в этом направлении. Работа, которая сейчас представляется В.П. Мамаевым B докторской диссертации, является полностью самостоятельным исследованием Владимира Петровича. Дело в том, что ему очень свойственна большая самостоятельность и оригинальность мысли. Это раз. И второе систематичность и настойчивость. Ему удалось открыть новую реакцию, которая успешно была использована им для разнообразного числа соединений. В любой работе надо уметь замечать и уметь отыскивать элементы новизны, уметь оценивать их значимость. В этом заключается ценность настоящего ученого ..."

В.П. Мамаев - ученый и организатор науки

Начиная свои воспоминания о В.П. Мамаеве, невольно обращаешься к началу 60-х годов прошлого века периоду становления института, формировались eгo основные научные направления и создавался коллектив научных сотрудников. В то время и почти до середины 70-х годов существовал единый научный семинар, на котором обсуждались различные научные материалы, направляемые в печать. Руководителем семинара был заместитель директора по научной работе, канд. хим. наук, затем докт. хим. наук и, наконец, чл-корр. АН СССР В.П. Мамаев. В работе семинара всегда участвовали будущие академики В.А. Коптюг и Д.Г. Кнорре, а также иногда и директор института академик Н.Н. Ворожцов. Владимир Петрович всегда тщательно готовился к этим семинарам, назначал в положенные сроки рецензентов, следил за правильным учетом принятых замечаний в окончательном варианте статей. Вся эта взыскательная и вместе с тем доброжелательная атмосфера научного семинара сильно способствовала творческому росту научных сотрудников, где на первый взгляд незаметная роль председателя как организатора научных обсуждений имела ведущее значение. Несмотря на то, что впоследствии единый научный семинар был разделен решением Ученого совета института на несколько семинаров, Владимир Петрович, уже будучи директором института, постоянно руководил до конца своих дней семинаром по синтетической органической химии, объединявшим большую часть научных лабораторий института.

Хотя собственные научные интересы В.П. Мамаева концентрировались в области синтеза азотистых гетероциклов и, прежде всего, пиримидина и других азинов, он значительное время уделял изучению И количественных аспектов реакционной способности этих соединений, понимая их необходимость для развития синтетических методов. Шутка, имевшая место B институте еще в 60-е годы, что вся органическая химия делится на две части - химию пиримидина и все остальное, в какой-то мере отражала действительность. Лаборатория гетероциклов и eё руководитель всегда находились на передовых рубежах развития химии азотистых гетероциклов. Владимир Петрович был заместителем председателя Научного совета АН СССР по тонкому органическому синтезу, организатором Всесоюзных конференций по химии азотистых гетероциклов, регулярно принимал участие в Международных конференциях по химии гетероциклических соединений, выступая с устными докладами, публиковал обзорные статьи по химии азинов в Международных изданиях, имел широкие контакты с ведущими гетероциклистами мира, например, с профессорами А. Катрицким (США), Ван дер Пласом (Нидерланды), С. Гроновицем (Швеция).

Несмотря на большие научные успехи, Владимира Петровича всегда характеризовали скромность B оценке достигнутых результатов и кажущаяся осторожность в научном поиске. Но эти черты, на мой взгляд, подчеркивали постоянное стремление Владимира Петровича к поиску нового, внутреннюю критику собственных научных результатов. Такая самокритичность весьма полезна исследователю, не дающая самоуспокоенности почиванию на достигнутых лаврах. Свидетельством этому может быть выступления Владимира Петровича на ежегодных отчетных сессиях Ученого совета института как руководителя лаборатории, которые отличались очень скромным и неброским поведением. Чувствовалось, что идет постоянный поиск и успокаиваться некогда.

Многие годы Владимир Петрович был "правой рукой" Н.Н. Ворожцова, а последние 12 лет своей жизни - директором Института. И в этой должности проявились другие важные черты его личности. Первая из них состояла в умении правильного подбора людей на те или иные должности. Владимир Петрович, решая кадровые вопросы, никогда не торопился, обсуждал всесторонне с членами Ученого совета, общественными организациями института и затем принимал решения. И надо сказать, что эти решения действовали безошибочно. Владимир Петрович весьма тщательно вел подготовку к заседаниям Ученого совета института, предварительно все "острые вопросы обсуждал со многими заинтересованными людьми с тем, чтобы последующее течение событий было сбалансированным и правильным интересах института.

И последняя черта, характерная для Владимира Петровича как руководителя института, это исключительная щепетильность в затратах на всякое благоустройство, я бы даже подчеркнул аскетичность в затратах на любые мелочи, например, канцелярские принадлежности.

Проявления всех этих черт я близко наблюдал, работая под руководством Владимира Петровича в дирекции института его заместителем по науке с 1979 по 1987 годы. Именно сочетание деловых и человеческих качеств позволяло Владимиру Петровичу быть лидером в научном коллективе и оставило во мне наилучшие воспоминания об этом добрейшем и скромном человеке.

В.М. Власов

Научный фундамент заложен В.П. Мамаевым

Владимир Петрович Мамаев является достойным учеником академиков В.М. Родионова и Н.Н. Ворожцова. После окончания Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева в 1947 г. был принят к Н.Н. Ворожцову в аспирантуру, которую завершил в 1951 году защитой кандидатской диссертации по синтезу ацилпроизводных парабензохинона. По окончании аспирантуры он был оставлен в должности ассистента на кафедре органической химии МХТИ, возглавляемой академиком В.М. Родионовым, где им была выполнена серия работ по синтезу В-аминокислот, в том числе аминокислот в ряду индола и тиофена. Уже тогда у него стал проявляться интерес к гетероциклам. И вскоре Владимир Петрович и его такой же молодой коллега Н.Н. Суворов публикуют в популярном химическом РИМИОС фундаментальный обзор по синтезу индолов реакцией Фишера. Одновременно В.П. Мамаев занимается преподаванием в институте и в 1956 году избирается доцентом.

В 1958 году будущий академик Николай Николаевич Ворожцов, организуя в Новосибирске институт органической химии, в числе первых пригласил Владимира Петровича в новый институт и поручил возглавить важное направление в органической исследования в области химии гетероциклических соединений. И прозорливость, и необъяснимое умение разбираться в людях не подвели Н.Н. Ворожцова. Он хорошо знал и ценил сильные стороны Владимира Петровича, еще будучи научным руководителем его диссертационной работы. И потом, уже в стенах нового института, молодой заведующий лабораторией всегда мог найти совет и поддержку у Николая Николаевича. Несмотря на разницу в возрасте и характерах они были единомышленниками и в науке, и в организационных вопросах. Вскоре В.П. Мамаев становится не только заведующим лабораторией и фактически правой рукой Н.Н. Ворожцова, но и назначается официально заместителем директора.

Готовя себе замену на посту директора Института, Николай Николаевич сделал однозначный выбор, остановившись кандидатуре В.П. Мамаева. В своем письме, отправленном из кисловодского санатория в марте 1968 года, он писал, что вопрос с возвращением его на работу не совсем ясен, просил Владимира Петровича занимать директорский кабинет, устраиваться в нем поудобнее: «...после возвращения на работу я, если и буду пользоваться им, то самое малое время, и он должен оставаться Вашей постоянной резиденцией...». Став руководителем Института, Владимир Петрович не утратил свои лучшие качества - чувствовать себя членом коллектива, не выпячиваться, быть одновременно и требовательным, и внимательным к сотрудникам, никогда не принимать поспешные решения, не посоветовавшись с коллегами.

Уже в первые два-три года В.П. Мамаеву удалось создать работящий коллектив молодых сотрудников И выполнить совместно с ними новаторские исследования по синтезу В- триптофана, индолиламиномасляных кислот, В-аминокислот ряда тиофена и тионафтена, ряда -арилокси-В-аминокислот, дигалоид- замещенных В-тирозинов, разработать оригинальный метод синтеза у-амино-В-аминомасляной кислоты, использовавшейся для лечения психических заболеваний. Можно было заметить, как его научные интересы стали выходить за рамки традиционной аминокислотной тематики. Так вскоре, в результате детального изучения реакции оксиэтилирования аминов были теоретически обоснованы и экспериментально реализованы пути избирательного В-оксиэтилирования диаминов с различными по основности аминогруппами, что позволило разработать принципиально новый способ синтеза противоопухолевого препарата сарколизина. Одновременно разрабатывались методы синтеза сернистых изостеров биологически активных производных индола дигидротиенопирролона и тионафтенопиррола.

Тогда же Владимир Петрович начал формировать новые, перспективные направления научных исследований лаборатории гетероциклических соединений разработку методов синтеза различных функциональных производных шестичленных азотистых гетероциклов, изучение их реакционной способности и таутомерных превращений. На этом фундаменте в лаборатории при участии коллег из других научных коллективов были созданы первоклассные разработки, конкурирующие с зарубежными или вовсе не имеющими аналогов у нас в стране и за рубежом. Уже первые научные результаты, полученные в лаборатории гетероциклических соединений, дали Владимиру Петровичу возможность в 1967 году защитить докторскую диссертацию и начать завоевывать Новосибирскому институту имя одного из ведущих гетероциклических центров страны, регулярно представляя работы лаборатории почти на всех Международных гетероциклических конгрессах, Всесоюзных конференциях и Менделеевских съездах.

Основное направление научных исследований В.П. Мамаева было направлено на разработку методов синтеза и изучение свойств производных шестичленных азотистых гетероциклов. Им был развернут широкий фронт работ по изучению реакционной способности азинов. В ходе этих исследований были разработаны новые подходы к синтезу различных типов пиримидинсодержащих соединений: арилпиримидинов, хиназолинов, спиропиримидинов и конденсированных систем, включающих кольцо пиримидина. Были установлены основные схемы протекания реакций образования пиримидинового цикла. Так был разработан метод получения 2-аминопиримидинов конденсацией с,В-непредельных карбонильных соединений с гуанидином и получены экспериментальные подтверждения схемы протекания сложного многостадийного процесса. Были предложены новые методы синтеза неизвестных пиримидинкарбальдегидов, новых азидо-, амино-, фтор-, нитро-, нитрозо-, циано- и оксо-производных в ряду пиримидина и других гетероциклов.

Фундаментальное значение имеют полученные лаборатории под руководством В.П. Мамаева данные по реакционной способности и проводимости электронных эффектов заместителей в кольце азинов. На основе этих сведений выявлены корреляционные зависимости реакционной способности азинов от характера и положения заместителей в цикле. В более поздних работах были определены электронные эффекты различных азинильных групп и развит подход к количественной оценке электронных эффектов сложных заместителей, в том числе и замещенных азинильных групп.

Цикл работ В.П. Мамаева с сотрудниками по изучению кинетики реакций галоидпроизводных с нуклеофилами позволил дать количественную оценку реакционной способности галоидпиримидинов - ключевых соединений, часто использующихся при получении разнообразных замещенных пиримидинов, определить влияние характера нуклеофила и сольватационных эффектов на эти реакции. Получила объяснение ошибочность утвердившихся в литературе данных об относительно большей нуклеофугной подвижности заместителей B положении пиримидинового цикла по сравнению с положением 2, обнаружено существенное влияние внутримолекулярной водородной связи на скорость реакции нуклеофильного замещения в ряду хлоразинов, содержащих орто-гидроксифенильную группировку.

Было проведено изучение влияния модифицированного гетероатома азинов на свойства последних. В ходе исследований реакций -окисей азинов выявлена высокая подвижность атома брома в 5-бромпиримидин-N-оксидах.

B последние годы своей жизни научные интересы В.П. Мамаева были связаны с изучением кето-енольной, азинил-азинилиденовой и азидо-тетразольной таутомерии. С помощью методов ИК, УФ, ЯМР 'Н, 1oС и 14N с привлечением квантово- химических методов и метода дейтерообмена было изучено таутомерное равновесие замещенных пиримидилметанов. Установлены основные закономерности таутомерного равновесия пиримидиновой и хиноидных пиримидинилиденовых форм.

Не менее значимы были для Владимира Петровича работы по созданию новых веществ для медицины, сельского хозяйства и современной техники - специфических аналитических реагентов, новых лекарственных препаратов, жидких кристаллов, мономеров для высокотермостойких полимеров, свето- и термостабилизаторов полимеров и т.д. Но, несмотря на активное участие во многих таких работах, его фамилию далеко не всегда можно найти среди соавторов той или иной разработки. Только непосредственное руководство разработкой и личное участие в исследовании могли стать основанием для В.П. Мамаева, чтобы включить себя в состав авторского коллектива. Среди таких первоклассных разработок, прошедших серьезную экспертизу специалистов и получивших патентную охрану, можно назвать оригинальные комплексоны для высокочувствительных реактивных бумаг на ионы металлов, комбинированные свето- и термостабилизаторы полиолефинов, пиримидинсодержащие жидкие кристаллы и дихроичные красители для жидкокристаллических композиций, высокотермостойкие и высокомодульные полиимидные пленки и пиримидинсодержащих диаминов, противоэпилептический препарат ГАБОМК, ингибитор моноаминооксидазы Пиказид, эффективный высокоспецифичный противовирусный препарат Силур для лечения герпетических инфекций, антибактериальные препараты на основе дигидробензохиназолинов, светочувствительные компоненты для процесса алюмотипии и материалы специального назначения.

Деятельность В.П. Мамаева не ограничивалась рамками научной работы. Он много времени уделял и преподавательской, и научно-организационной, и общественной работе. В разные годы был руководителем студентов-дипломников, под его руководством выполнено много кандидатских и несколько докторских диссертаций. Ряд его учеников возглавлял научные коллективы в академических и отраслевых институтах и высших учебных заведениях. Самый известный среди них академик Л.С. Сандахчиев, руководитель Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Высокий научный авторитет Владимира Петровича в химических кругах способствовал включению редколлегий ряда отечественных научных журналов и активному участию в работе Совета по тонкому органическому синтезу АН СССР в качестве заместителя председателя Совета и организации И Международных конференций по химии гетероциклов. Высокий авторитет В.П. Мамаева и созданный им научный задел позволил коллективу лаборатории и после его кончины в 1987 г. сохранять длительное время позиции в области известные гетероциклических соединений. Но объективные трудности с обновлением состава научных коллективов и привлечением в науку молодых людей время от времени усугублялись переманиванием "рукастых" сотрудников в другие институтские подразделения. Не миновала эта участь и лабораторию гетероциклических соединений. Но лаборатории удалось, несмотря на кадровые потери, пройти сквозь бури и тернии последних двух десятилетий сохранить наиболее перспективные направления исследований. лабораторию в конце 90-х годов группы д.х.н. А.В. Зибарева привел к расширению научной тематики новый импульс исследованиям в области гетероциклов.

О.П. Шкурко

С Владимиром Петровичем Мамаевым я познакомился вскоре после перевода в 1944 году на третий курс Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева, куда я попал после реэвакуации из Куйбышевского индустриального института. Вскоре у нас установились хорошие приятельские отношения, и наша дружба продолжалась вплоть до безвременной кончины В.П. Мамаева в 1987 году.

Круг наших интересов, в широком смысле этого слова, был достаточно общим: оба мы были в душе и на деле химиками- органиками. Однако направленность наших интересов была довольно различной. Меня интересовали вопросы механизма реакций и, в дальнейшем, приложения органической химии к проблемам биологической химии, Владимира Петровича собственно синтетическая органическая химия. При распределении по специальностям на четвертом курсе мы оба поступили на кафедру полупродуктов и красителей. Заведующий кафедрой Николай Николаевич Ворожцов предложил мне выполнить кинетическое исследование. Мамаев же фактически работал на кафедре органической химии под руководством академика В.М. Родионова, на объектах, по сути не имевших прямого отношения к полупродуктам и красителям.

Наши взаимоотношения с Владимиром Петровичем были весьма многогранными. В первые годы нашей дружбы мы оба были студентами-однокурсниками, защищали наши дипломные работы на одной Государственной экзаменационной комиссии, т.е. были как бы на равных. По окончании института я поступил в аспирантуру Института химической физики АН СССР, а Владимир Петрович был оставлен ассистентом на кафедре органической химии МХТИ, и каких-либо общих научных интересов поначалу у нас не было. Но это не мешало сохранению дружбы, которая основывалась на личных наших отношениях и отношениях между нашими семьями.

Но вскоре у нас начали устанавливаться первые научные контакты. Моей заветной мечтой было приложение химии к проблемам биологической значимости. В это время в биологии «царствовала» так называемая «мичуринская биология». Среди ее многочисленных абсурдных положений было непризнание возможности применения основных положений физической химии для интерпретации важнейших биологических процессов. Поэтому ряд ведущих ученых в области физической химии приступил к организации специальных исследовательских групп, которые должны были начать восполнять это упущение. К их числу относились и такие крупнейшие ученые, как академик Н.Н. Семенов, директор Института химической физики. Он поставил вопрос о создании B руководимом им институте специальных групп, ориентированных на такого рода тематику. Он не только пригласил на работу уже сформировавшихся ярких специалистов в этой области Л.А. Блюменфельда и И.А. Раппопорта, но и хотел привлечь к такой работе молодых, подававших надежды растущих ученых. Такое предложение было сделано и мне, и я начал формировать группу для работы по этой тематике. Никаких конкретных указаний я не получил - мне было предложено самому сформулировать направление исследований. И на первых порах я остановился на вопросах биосинтеза белков. Но для планируемой работы были нужны пептиды, и я предложил их синтез Мамаеву, который с этой целью был принят по совместительству в Институт химической физики. Он синтезировал трипептид, который был нужен для начала этой работы. Речь, естественно, шла о перспективной работе, в которой участие его как синтетика, было чрезвычайно существенно. Однако на первой же сделанной и опубликованной работе эта программа была остановлена. Как раз в это время началась организация Сибирского отделения Академии наук. Н.Н. Ворожцову было предложено организовать B составе Сибирского отделения AH CCCP Новосибирский институт органической химии, и Ворожцов хотел сформировать костяк нового института из хорошо известных ему начинающих ученых. В их числе, естественно, оказался В.П. Мамаев, который занялся организацией Лаборатории синтеза физиологически активных веществ. Продолжать ему уже в ранге заведующего специализированной лабораторией вспомогательные синтетические работы большого смысла не имело, и начавшиеся было совместные работы были прекращены.

Здесь уместно отметить, что Владимир Петрович был именно прирожденный химик-синтетик, и прикладная направленность работ его в ту пору не очень интересовала. В сфере его интересов на первом месте был синтез гетероциклических соединений и особенно пиримидинов. Поэтому со временем он переименовал свою команду в Лабораторию гетероциклических соединений. В этой области он сформировался как ведущий специалист по химии пиримидинов. Одновременно с этим В.П. Мамаев был приглашен на должность заместителя директора НИОХ по науке, что дало возможность, когда Н.Н. Ворожцов по болезни вышел из строя, сделать его директором института. посту директора Владимир Новосибирского института органической Петрович оставался до самой кончины.

Несмотря на то, что на длительный период времени мы с Мамаевым оказались разных "весовых категориях", это отразилось на наших практически не отразилось на наших взаимоотношениях. В.П. Мамаев не относился к категории директоров, которые стремятся развернуть весь институт в сторону своих научных интересов. Поэтому он практически не вмешивался в научную отдела биохимии, которым я деятельность руководил до преобразования отдела в отдельный Институт биоорганической химии. На первом этапе становления будущего отдела биохимии Мамаев пошел на большую "жертву" после моего первого выступления на Ученом совете института в наш начавший формироваться биохимический коллектив попросился сильнейший научный сотрудник Мамаева Лев Сандахчиев. И Мамаев дал на это согласие, хотя в целом перебежки сотрудников из одной лаборатории в другую не особенно поощрялись. Л.С. Сандахчиев довольно быстро защитил кандидатскую диссертацию, затем стал доктором наук и согласился на переход в качестве заместителя директора по науке во вновь организуемый Институт молекулярной биологии Главмикробиопрома. Позднее он стал Генеральным директором Научно-производственного объединения «Вектор» и был избран академиком. Так что есть основание считать, что среди учеников В.П. Мамаева имеется один действительный член Академии наук.

B дальнейшем, B силу непрерывно возрастающей популярности биохимии, на специальность «биохимия» стало проситься большое число выпускников НГУ, и ни интересы института органической B целом, НИ физические возможности биохимической команды не позволяли полностью удовлетворить эти пожелания. Мамаев, как любитель порядка, специально поговорил со мной и сказал, что биохимические исследования не должны занимать более одной трети деятельности института. было единственным ущемлением работ биологической направленности за всю историю существования Отдела биохимии в составе НИОХ, и, по-моему, это было совершенно справедливым решением органическую химию как самостоятельную дисциплину следовало развивать, тем более в таком растущем научном центре, как Сибирское отделение Академии наук.

Наша дружба с Владимиром Петровичем не ограничивалась деловыми контактами. У нас сложились очень дружественные отношениями между семьями. С женой Владимира Петровича Еленой Каллиниковной я познакомился за насколько лет до того, как они вступили в брак. В то время была она ещё Леной Малининой. Училась на той же кафедре, что и мы с Владимиром, но на курс позже. Лена была очень милой женщиной, но ее роль в жизни моей семьи не ограничивалась взаимной симпатией. Она оказывала существенную помощь в решении серьезных жизненных проблем, с которыми сталкивалась моя семья. Среди этих проблем я ограничусь одной, связанной с Сережей Пикаевым сыном моей жены от ее первого брака. Он и в детстве проявлял определенные трудности, но у кого их не бывает. С годами общение с ним затруднялось, что усугубилось впоследствии болезнью моей жены. А человеком, с которым у Сережи установился определенный и, может быть наилучший контакт, оказалась Лена Мамаева. Это было очень существенно, так как в те времена я довольно много ездил в командировки, и оставлять больную жену один на один с Сергеем было крайне нежелательным. И помощь Лены Мамаевой в поддержании терпимой обстановки в нашей семье оказалась очень существенной.

Близкое мое знакомство с Леной Мамаевой началось с горных походов, в том числе с похода 1946 года, когда мы все трое впервые побывали в настоящих горах прошли через Клухорский перевал на Кавказе. Чтобы повысить свою квалификацию как горных туристов, мы с Владимиром в 1947 году съездили в альпинистский лагерь. У меня, к сожалению, финал этой поездки оказался неблагополучным, но он нормально прошел весь курс и некоторое время спустя стал инструктором по горному туризму. Это дало ему возможность не только регулярно бывать в горах, но и получать, как инструктору, некоторую материальную поддержку, что для него было существенно, так как его тогдашняя семья (мать и сестра) жила достаточно бедно. Несмотря на финансовые трудности, мы скопили необходимый минимум денег, чтобы в 1948 году пойти в поход через более серьезный перевал Шари-Вцек. Поскольку уже в походе через Клухорский перевал стало очевидно, что Мамаев сильнее меня, как горный турист, то начальником этого похода был назначен он. Это, однако, не избавило нас от определенных просчетов. Как раз на самом перевале началась гроза, и нужно было побыстрее уходить с самого верха, где вероятность попадания молнии повышена. И, увидев мелкокаменистую осыпь, идущую вниз, Мамаев, не тратя времени на поиски хорошей тропы, смело повел нас по этой осыпи. Однако выяснилось, что осыпь далее выводит к крутым непрочным скалам. Неоднократные попытки уцепиться за камень приводили к тому, что этот камень отваливался, так что только чудом турист, пытавшийся таким образом задержаться на крутой скале, не сваливался далее вниз. К счастью, под скалами начинался крутой снежник, что уменьшало опасность катастрофы в случае срыва. Но этот урок мы с Мамаевым хорошо запомнили, и в дальнейшем внимательно просматривали, куда можно попасть, отклонившись от основной тропы, и спуск этот неоднократно вспоминали. В дальнейшем мы вместе неоднократно ходили в походы, сначала по Кавказу, а после переезда в Сибирь, и в различные районы Средней Азии.

Не только описать, но и просто перечислить наши туристские походы здесь не представляется возможным. Однако я хотел бы специально упомянуть наши последние походы по Памиро-Алаю. Дело в том, что к этому времени у Владимира Петровича открылся диабет, и он нуждался в ежедневных уколах инсулина. И несмотря на это, продолжал ходить в горы, таская с собой коробочку с ампулами и шприцами, и ежедневно проводил все необходимые процедуры и соблюдал нужную при диабете диету. Это наглядно показывает, какое значение для него имело общение с горами. И можно с определенностью сказать, что важной частью жизни Владимира Петровича были его горные походы. Они помогали ему сохранять жизненную энергию и давали новые силы для работы, которой естественно он уделял первоочередное внимание, как ученый и руководитель академического института.

Д.Г. Кнорре

... Друзей моих прекрасные черты

Появятся и растворятся снова.

По мере того, как жизнь неумолимо насчитывает нам годы, все более остро приходит осознание того, как много значат для нас настоящие друзья. Я имею в виду друзей в высоком понимании этого слова. Мы можем иметь много хороших товарищей и знакомых и менять их по обстоятельствам. Но друг — это подарок судьбы. Друзей не бывает много. Говорят, что «не трудно умереть за друга. Трудно найти друга, за которого стоит умереть». И хотя это высказывание из области юмора, но оно несет в себе глубокий смысл. Таким другом был для меня Владимир Петрович Мамаев. Он вышел из моей молодости, когда мы верили так, как можно было верить только в те далекие прекрасные годы. Мы вместе пронесли эту веру и верность через годы и десятилетия. Увы, жизнь оказалась не такой длинной, какой она представлялась тогда, в годы нашего студенчества.

Весной 1944 года, после окончания 7-ми классов, 1,5 лет учебы в техникуме и 5-месячных экзотичных подготовительных курсов при МХТИ им. Д.И. Менделеева, завершившихся сдачей экзаменов на аттестат зрелости по программе сразу за 8, 9 и 10 классы, я был зачислен студентом в этот Институт. Это было необычным, даже для того времени, катапультированием из здравого смысла, завершившимся счастливым концом. Дорого то, что достается с трудом. Желание и полная самомобилизация сработали.

Итак, 1944 год. Война еще бушевала. Мы еще ходили голодными и холодными. Но победа уже приближалась. В то время все мы были воспитаны под влиянием чувства долга, патриотизма, любви к Отечеству. Во всех жила гражданская ответственность и активная жизненная позиция. Все мы были вовлечены в общественную работу комсомольскую, профсоюзную, спортивную и др. В такой среде обитания каждый чувствовал свою востребованность, свою причастность, свою перспективу. Увы, для современной молодежи такие чувства и интересы почти утрачены. Меня избрали в комсомольский комитет МХТИ. Вскоре группа студентов 3-го курса активистов и туристов избрала меня председателем туристско-альпинистской секции Института. В этой группе студентов были В.П. Мамаев и Д.Г. Кнорре. Так мы встретились и очень быстро сблизились до такого состояния, которое называется дружбой. Для меня это был щедрый подарок судьбы. Так уж случилось в жизни, что я впервые принимал от нее такой дар. Нас объединяли общие взгляды на жизнь, общие интересы, взаимопонимание и доверие. Я с огромным уважением к этим моим друзьям наблюдал, с какой ответственностью они относились к любому делу, к учебе, к своим обязанностям, к любым мероприятиям.

Их образ жизни невольно напоминал о том, что цена жизни зависит лишь от того, как Вы ее употребили и чем Вы ее заполнили. И понятие существовать означало действовать, потому что мы живем, пока действуем и действуем, пока живем. Так уже в те годы студенчества у моих друзей формировалось убеждение в том, что, как сказал Р. Роллан: «Труд единственный титул нашего благородства», потому что он является источником всего и самой жизни. Но не только делами жили мы.

Мы умели и отдыхать, и веселиться. Мы часто ходили в туристические походы по Подмосковью. Обычно Владимир вел свою группу, выезжавшую на место старта с одного из вокзалов Москвы, а я вел свою, отбывавшую с другого вокзала. Затем мы шли друг другу навстречу (20-30 км) и встречались на полпути нашего хода. Это были искренние радости встреч. Мы организовали «тайное общество «ДОПС» («Добровольное общество полусумасшедших»). По тем временам это была почти политическая крамола, не совмещавшаяся с понятиями комсомола. В члены общества принимались успевающие студенты-туристы за особые заслуги на поприще полусумасшедших поступков. Прием осуществлялся только ночью в дремучем лесу у костра «сложным большинством» голосов. Голосование осуществлялось лежа на спине поднятием любого числа конечностей. Особо отличившимся на поприще полусумасшедших поступков вручались ордена или малой, или большой мозговой извилины. Несмотря на свою серьезность, Мамаев все это воспринимал с хорошим юмором. Более того, он был одним из организаторов этого «тайного общества».

Однажды, в поход он пришел с удивительно обаятельной и милой девушкой. От нее исходила какая-то влекущая аура. Я спросил одного осведомленного туриста: «Кто это?» И он шепнул мне: «Это Лена невеста Мамаева». Так я познакомился с его будущей спутницей жизни. С годами мы стали близкими друзьями. Лена удивительно и гармонично вписалась в жизнь Мамаева. Через много лет, уже после смерти самого Владимира ушла из жизни и его спутница Лена, Елена Каллиниковна. На ее похоронах я излил свои чувства к ней. Приведу часть того, что я произнес на ее похоронах, потому что она имеет прямое отношение к единственному и навсегда выбору Мамаевым своей спутницы: «Елена Каллиниковна прошла свой жизненный путь достойно, мужественно и честно. Она всегда занимала активную жизненную позицию, всегда имела идейную основу и убежденность в своих делах и поступках. В ней постоянно присутствовали чувства долга, принципиальность и требовательность к себе, трудолюбие и добросовестность, трезвость И широта суждений, глубокое понимание жизни и скромность. На этого человека всегда можно было положиться со стопроцентной гарантией. Все это умещалось в красивой и обаятельной, умной и принципиальной женщине, которая любила жизнь, ценила юмор, умела быть прекрасной женой, матерью, а затем и бабушкой. Сама жизнь на земле, се поступательное развитие держится на таких, K сожалению, немногих личностях». Все это, сказанное мною, характеризует и самого Владимира Петровича, ведь это его пожизненный выбор и его влияние. Уже в годы студенчества он отличался не просто активностью и добросовестностью во всех делах, включая учебу. Он любил точность и определенность во всем. Это был человек, который если что-то планировал, что-то обещал, что-то делал, то во всем проявлял какую-то педантичность и нетерпимость послаблениям и отклонениям от намеченного. Конечно, все это могло им корректироваться, но лишь при условии, что появлялись какие-то особые новые обстоятельства.

И эти черты характера образцово-показательного студента необыкновенным, непостижимым образом вполне гармонично сочетались с совершенно другим образом студента - хохмача и заводилы. Так однажды, на лесном заседании ДОПС а он предложил устроить товарищеский ужин с поеданием пикантного блюда жареных красных мухоморов. В лесу их оказалось много. Этим предложением он смутил даже членов ДОПС`а. Но Мамаеву так верили, что сложным большинством проголосовали «за». Все ждали, чем это кончится. Мамаев готовил блюдо. Снял красную кожицу, отварил грибы в трех водах, порезал, пожарил... Съели и стали ожидать последствия. Утром была всеобщая радость все проснулись... Не помню, наградили ли его орденом «большой мозговой извилины».

Вскоре после войны наша полуальпинистская группа нелегально проникла в места недавних боев на Кавказе. Нелегально потому, что места эти в то время были не очищены от последствия боев и безлюдны. В составе нашей группы были студенты В. Мамаев, Д. Кнорре, М. Фиошин. (будущий профессор МХТИ), Н. Борисов (будущий профессор и лауреат Ленинской премии) и автор этих воспоминаний.

Мамаев знал об этих запрещенных районах, но, как говорится, если очень хочется, то можно. Он и возглавил группу. И вот мы там. В Боксанском ущелье и на склоне Эльбруса, на «Старом кругозоре» и «Приюте одиннадцати» сохранилось все, что осталось после боев с немецкой дивизией «Эдельвейс». Валялись автоматы, минометы, снаряды, каски. Не было только трупов. Видимо, их успели убрать. Нам во всем представилась картина боев в горах. Как видно, с довоенной поры альпинисты туда не проникали.

Кто-то родил идею сбросить с площадки «Старого кругозора» в ущелье штабель минометных снарядов. Мамаев выразительно покрутил указательным пальцем во лбу, и все осознали «бред пьяного индюка». Стало понятно, что за этот поступок не дадут даже орден «малой мозговой извилины».

Между тем, в МХТИ Владимир был примерным студентом. Он не только успешно осваивал множество предметов, находил время совмещать обучение с научной работой на кафедре. И поэтому, когда B 1947 году он окончил МХТИ им. Д.И. Менделеева по специальности «технология полупродуктов и красителей», Дальнейшего полета была траектория его дальнейшего полета была предопределена: он поступил в аспирантуру, а по окончании ее был оставлен в Институте в качестве ассистента кафедры органической химии. К 1951 году он выполнил и защитил кандидатскую диссертацию. После успешной защиты в звании доцента на кафедре органической химии он работал до 1956 года. Но, с точки зрения моих наблюдений, это уже хронология.

Дело в том, что после окончания МХТИ моя связь с моими на целое друзьями прервалась десятилетие. Я уехал спецнаправлению на строительство НОВЫХ промышленных объектов на Чирчикском электрохимическом комбинате им. И.В. Сталина (в 40 км от Ташкента) и работал там до 1957 года. Мне тоже повезло. Работа по созданию новых объектов была не только увлекательной, но и результативной. Я получил огромный и многогранный опыт и в придачу получил высшую по тем временам премию. Я стал самым молодым в СССР лауреатом Ленинской премии. Из Чирчика в 1957 году я перебрался в Международный объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна), где тоже защитил кандидатскую диссертацию. Здесь я упомянул о некоторых событиях моей жизни лишь для того, чтобы попытаться объяснить, каким образом превратности судьбы снова свели меня с моими друзьями.

Дело в том, что в 1959 году по приглашению директора Новосибирского института органической химии СО АН СССР Н.Н. Ворожцова Мамаев переехал В Новосибирск и стал заведующим лабораторией. А в 1961 году после моей защиты кандидатской диссертации директор Института катализа СО АН СССР Г.К. Боресков пригласил меня в Институт его вторым заместителем и одновременно заведующим лабораторией. И вот, в августе 1961 года я впервые оказался в Сибири. И тут я совершенно неожиданно для себя встретил моих «старых» дорогих друзей - В.П. Мамаева, Д.Г. Кнорре, Г.Г. Якобсона (с ним я учился на одном курсе МХТИ). Радость была превеликая.

В первые же дни пребывания в Академгородке я побывал в мне еще более гостях у Мамаевых. Его Лена показалась очаровательной. По случаю встречи мы распили бутылку хорошего вина (из Москвы), и все стало на свои места.

Тогда Мамаеву было всего 36 лет. Он был полон азарта и вдохновения, веры в будущее и полностью отдавал себя науке. Весь его образ говорил, выражаясь словами Гете, что «только в усилии исполнить должное человек познает себе цену». Ему в жизни повезло в главном. Он со своими убеждениями оказался в той среде обитания, где все особенности его конструкции и убеждений совпали с тем долгом, который ему предстояло исполнить. И именно это единение делало его абсолютно свободным. Что же может быть более прекрасным, чем такая свобода?! Здесь уместно вспомнить слова и Л. Леонова о том, что «сила патриотизма всегда пропорциональна вложенному в него личному труду». Уже по этому тесту В.П. Мамаев был настоящим патриотом. В какой-то мере в ту эпоху все мы были немного идеалистами и верили, что если наши заботы и печали обращены не внутрь себя, не на любовь к себе, а отдаются на благо Отечества и людям, то такое состояние дарит человеку высший смысл жизни.

А жизнь шла по своим законам. Избыток энергии Владимир направлял, как и в годы студенчества, летом на туристические походы, зимой на лыжные пробеги. Где-то вначале 60-х годов он своими руками соорудил что-то вроде низенького микромопеда. На нем он выглядел совсем уж мальчишкой, сидящем на корточках. В 36-37 лет все еще было впереди, а положение его к этикету не обязывало. И он с моторным треском гонял по тогда немногочисленным улицам строящегося Академгородка. Позже мы вместе увлеклись лодочными походами. Стали «морскими душами» и на «моторках» ходили даже до Барнаула. Но и в этих плаваниях он любил порядок и дисциплину.

Н.Н. Ворожцов ценил Мамаева высоко, их отношения становились товарищескими. От себя замечу, что лично я среди всех первых директоров химических институтов Академгородка (Г.К. Боресков, Н.Н. Ворожцов, А.А. Ковальский, А.В. Николаев) более всего уважал Николая Николаевича. Среди прочих достоинств, которые он имел как ученый и директор Института (научных, организационных, идеологических, нравственных и др.), он отличался простотой и доступностью, любил юмор и хорошую компанию.

В одной такой компании на квартире Мамаева произошла такая история. Тогда он жил в доме по улице Жемчужная. По какому-то торжественному случаю вечером собрались близкие друзья. Помню, что там был Д.Г. Кнорре, Г.Г. Якобсон, Н.Н. Ворожцов и несколько других приятных персон. Праздничный стол был изысканно приготовлен Леной. Он выглядел столь вкусно, что желудочный сок начал выделяться преждевременно. Все предвкушали... и нацелились. Один из присутствующих стал открывать бутылку шампанского. Неожиданно пробка вылетела, врезалась в люстру. Люстра рассыпалась на мелкие кусочки, как боевая шрапнель и покрыла все яства на столе. Тут возникла немая сцена, достойная кинохроники. Лица обрели глупое выражение, а желудочный сок выделяться перестал. Однако Николай Николаевич сцену эту прервал с веселой улыбкой, как будто ничего не произошло. Он промолвил: «Отбой на 5 минут. Каждый пусть возьмет по блюду и снимет верхний слой. Заседание продолжается... Председателем буду я» ... Оцепеневшая Лена проснулась от летаргического состояния. «Заседание» прошло весело...

В 1965 году В.П. Мамаев был назначен заместителем директора НИОХ Н.Н. Ворожцова. Дела у него шли хорошо. Но в жизни, увы, не все зависит только от нас, т.к. пути и мысли Господни неисповедимы. Зима 1972 года вошла в его жизнь и в историю НИОХ мрачной страницей. Сотрудники НИОХ помнят тот пожар, который вывел из строя практически весь главный корпус.

Слетелась высочайшая И крайне недоброжелательная комиссия. От химиков СО АН СССР в комиссию был введен я. Уже на первом организационном заседании комиссии был дан ориентир: «За столь масштабное «ЧП» нужно привлечь к ответственности заместителя директора, придется пожертвовать Мамаевым». Меня это заявление привело в великое возмущение, которого внешне я не выдал. Ведь еще ни в чем не разбирались, а вердикт уже готов! Вскоре я узнал, что среди членов комиссии много реликтовых особ, есть и динозавры, и мастодонты. На мой взгляд, комиссия работала топорно и бездарно. Особенно поразила меня безмозглая работа прокурора, строго придерживавшегося в своих действиях какой-то инструкции. Я опускаю здесь подробности. Опишу лишь завершающий аккорд. На последнем заседании встал вопрос о написании акта и заключения по расследованию. Был озвучен роковой вопрос: кто возьмется обобщить материалы всех участников и на их основе сотворить эпохальный «Акт». Все молчали. Я понимал, что динозавров допустить нельзя. Я встал и сказал, что я здесь от химиков и потому было бы логично поручить это мне. Все охотно согласились.

Через несколько дней я представил свое литературно- художественное сочинение. В нем, чтобы все члены были удовлетворены, чтобы всем «угодить», я постарался учесть их исходные замечания и материалы. Акт, естественно, получился очень длинным, но хорошо отработанным. Всем понравилось. Дискуссия не возникла. Все подписали. Только потом осознали, что из содержания «Акта» следует, что в формуле «Казнить нельзя помиловать» точка поставлена не там, где исходно ее хотели видеть. Все в недоумении помолчали, поскрипели, но... махать кулаками не стали. Так все и осталось.

В заключение этой истории нельзя не вспомнить, как много переживаний в ней вынес мой друг. А ведь действительно он виноватым не был. Истинная же причина возникновения пожара была проблематична. Потом вся тяжесть восстановления НИОХ, естественно, легла на плечи Владимира и, конечно, коллектива Института. Они с ней достойно справились. В 1975 году В.П. Мамаев был назначен директором НИОХ.

В моих воспоминаниях я лишь фрагментарно, немногими штрихами попытался воссоздать образ моего друга. Говорят, что природа не терпит пустоты. Оказалось, что есть исключения. В нашем возрасте потери друзей невосполнимы, и пустота, остающаяся после их ухода, может быть заполнена лишь добрыми воспоминаниями и благодарностью им за то, что они были.

Л.Н. Толстой как-то сказал: «Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастье человека быть полезным И иметь чистую совесть». Быть полезным это искусство, которое дано не всем. Этим искусством Владимир владел в полную меру. В этом смысле мой незабвенный друг был счастливым. Если в истории есть какой-то прогресс, то он есть благодаря таким людям.

Р.А. Буянов

C Владимиром Петровичем Мамаевым я познакомился задолго до нашей очной встречи. Расскажу все по порядку. Думаю, что многие химики-органики моего поколения в качестве настольных имели две серии книг: отечественные «Реакции и методы исследования органических соединений» и переводные «Органические реакции». Остается только вздохнуть по тому времени, когда издание книг по химической проблематике, в том числе переводных, было массовым и относилось к числу дел государственного значения. Выдающуюся роль сыграли эти книги в качестве инструмента самообразования для химиков, которым довелось участвовать в становлении химической науки в регионах страны, удаленных от крупных научных центров. Знаю, что чтением серийных монографий не пренебрегали инженеры- технологи, работники заводских лабораторий И производств химической и фармацевтической промышленности. Промышленность шагала тогда семимильными шагами, утверждаясь в восточных регионах страны. Как активный читатель таких серийных монографий автор этих строк не составил исключения. Если говорить об упомянутой серии, окрещенной в среде химиков аббревиатурой РИМИОС, то для меня стремление иметь в личной библиотеке все без исключения тома было «влечением рода недуга».

На память пришел один из эпизодов охоты за РИМИОС. Летом 1960 года BO время очередной экспедиции нашей Лаборатории химии растений Института химических наук АН Казахской ССР, руководимой в ту пору академиком М.И. Горяевым, очутились мы в Самарканде. Проезжаем мимо книжного магазина. Прошу не очень довольного остановкой шофера подождать несколько минут. Вбегаю в магазин. О, радость! Вижу, что к моему собранию из первых семи томов РИМИОС я могу прибавить еще книги восьмую и девятую. Путь по дорогам Средней Азии неблизкий. Начинаю читать приобретенные книги, лежа под тентом в кузове нашего экспедиционного ГАЗ-51: Н.Н. Суворов, В.П. Мамаев, В.М. Родионов «Синтез производных индола из арилгидразонов». В этом же девятом томе обзор В.А. Бархаша и И.В. Мачинской о бромировании органических соединений. Поймут ли меня молодые химики, если скажу, что тогда для меня, недавнего выпускника университета, имена авторов статей в престижной серии книг не были пустым звуком? Не знаю. Поскольку читателем я был таким, что большинство прочитанного прочно оседало B памяти, то естественно, авторы особо интересных статей становились близкими, знакомыми без знакомства.

Следующая памятная дата, связанная с именем Владимира Петровича, относится к 1972 году. ...Я работаю в Уфе заместителем директора Института химии Башкирского филиала АН СССР. Мой директор Сагид Рауфович Рафиков рассказывает о выборах в Академию наук и о вновь избранных. Называет фамилию Мамаева и говорит о том, что голосовал за сибиряка с большим удовольствием, поскольку химик он классный и человек, как ему представилось, порядочный.

Для меня выборы Владимира Петровича значили то же, что выборы хорошо знакомого приятного человека. Работы Владимира Петровича по химии пиримидина мне нравились. И хотя прямых связей с интересующей меня проблематикой я не видел, все же пометил в своих записях «на всякий случай» несколько методов, разработанных в лаборатории Владимира Петровича.

Пройти мимо химии пиримидина мне не удалось. В ходе исследований циклических сульфонов мы натолкнулись на новый класс мощных противовоспалительных агентов. Было решено осуществить синтез соединений, содержащих фрагменты пиримидина и сульфолана, т.е. получить модифицированные нуклеозиды, у которых роль углеводной части играл бы заместитель сульфоланового ряда. Публикации Владимира Петровича послужили мне крепким подспорьем. Одним из практических выходов временного увлечения химией пиримидина стал 5-гидрокси-6- метилурацил, для Министерства обороны нашли очень перспективное направление специального использования.

Не могу не подчеркнуть, что все мои обращения к за помощью, как Владимиру Петровичу к директору Новосибирского института органической химии, получили полное понимание и поддержку. Так, в опытном цехе НИОХ по моей просьбе была проведена наработка 3,4-диоксисульфолана, который был положен B основу противовоспалительного препарата «доксилан». Это была по- настоящему товарищеская поддержка, говорившая о директоре НИОХ как о человеке, ВЫСОКО ставящем академическое товарищество и ценящим полезные начинания в Академии наук.

Второе воспоминание имеет много личного, важного для моей семьи. Владимир Петрович участливо отнесся к моему сыну Александру, дав благословение на защиту его кандидатской диссертации в апреле 1986 года в Ученом совете НИОХ.

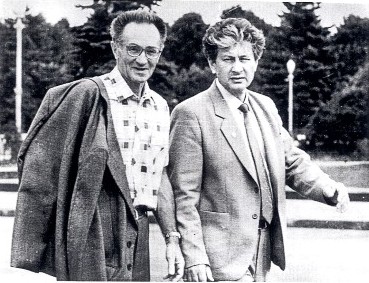

Очень приятным остается для меня воспоминание о лете 1986 года, когда мы чудесно пообщались с Владимиром Петровичем на Международном симпозиуме по органическому синтезу в Москве. Снимки, на которых мы запечатлены с ним, относятся к числу самых памятных моих фотодокументов. Что же дальше?

А дальше хочется вновь и вновь укорить себя за то, что не следуешь принципу: «Торопитесь общаться!». Осенью 1987 года в Москве идем мы с академиком О.М. Нефедовым по ул. Горького и встречаем Владимира Петровича. Встреча очень теплая. Мне приятен этот человек, лестно его внимание. Он рассказывает нам, как бы между прочим, что ему предстоит не очень сложная операция. Расстаемся пожеланиями вновь увидеться. Не пришлось.

В заключение выскажу несколько соображений, рискуя не всеми быть понятым. Мне представляется, что самой судьбой отряженный быть синтетиком, Владимир Петрович вынужденно, под влиянием волны исследований в области физической органической химии, временами отходил от своего химического естества. Им сделано в области синтеза очень много. Его работы не должны быть забыты нами, сотрудниками НИОХ. Мировая синтетическая химия их не забудет.

К счастью, результатам высококлассных исследований суждена долгая жизнь. В отличие от теоретических исследований, полученные синтетиком вещества живут, пока жива химия, и готовы раскрыть перед внимательным исследователем все свои явные и скрытые пока возможности.

Г.А. Толстиков

О В.П. Мамаеве вспоминал В.А. Ливанов, один из первых сотрудников института, долгое время бывший заместителем директора НИОХ:

"Владимир Петрович Мамаев был не из тех людей, которые сразу производят впечатление, поражают с первого взгляда. Но чем больше узнавал я его, тем большим уважением проникался к нему.

Познакомился я с Владимиром Петровичем 30 ноября 1959 года - Николай Николаевич Ворожцов привел меня в дом к Владимиру Петровичу на его день рождения. В Академгородок я приехал из Перми, где работал на крупном промышленном предприятии, чтобы обсудить с Н.Н. Ворожцовым возможность перехода в НИОХ. Николай Николаевич хорошо меня знал в 1941 году в Алма-Ате я заканчивал под его руководством университет.

Не могу сказать, что при встрече В.П. Мамаев произвел на меня неизгладимое впечатление- обычный хороший мужик. Но симпатией друг к другу мы прониклись, решая вместе много вопросов, в период организации института. Что прежде всего обращало на себя внимание во Владимире Петровиче, так это четкость в делах и мыслях, аккуратность, я бы даже сказал, некая щепетильность во всех делах. И когда он возглавил институт, эти его качества особенно помогали в повседневных заботах. Принимая решение, он расставлял все точки над і, формулируя проблему, давал точный ответ - «да» или «нет». И всегда держал слово. То есть, был абсолютно надежен!

И еще, Владимир Петрович был чрезвычайно организованным человеком, сам никогда и никуда не опаздывал и принципиально не понимал необязательных людей. Обычно я вместе с ним ездил домой на обед. Машина подавалась к институту к часу дня и ровно в 13.00 отходила. И если я, скажем, задерживался на минуту-другую, то добирался до дома самостоятельно.

Он всегда участвовал во всех институтских мероприятиях - и когда был заведующим лабораторией, и будучи директором Института. Не могу сказать, что на вечерах Владимир Петрович был душой компании (душой компании всегда был Валентин Афанасьевич Коптюг). Но его присутствие как-то подтягивало, хотелось в его глазах выглядеть безукоризненно.

Владимир Петрович прожил хорошую жизнь, добился значительных результатов в науке, был известен среди коллег в стране и в мире, руководил крупным научным коллективом. Но всегда оставался удивительно скромным, сдержанным человеком."

Мне довелось пройти с Владимиром Петровичем путь от старшего лаборанта, пробующего себя в науке, до заместителя директора НИОХ по науке.

Среди достоинств этого неординарного человека мне бы хотелось особо выделить одну черту обязательность. Если Владимир Петрович что-нибудь обещал или принимал какое-либо решение, то можно было не сомневаться - все будет исполнено в точности. Как-то, неосторожно дав согласие заняться темой, которой интересовались военные, мы долго не могли выпутаться из сетей секретности и были вынуждены довольно длительное время придерживаться предписанного ритуала выполнения работ. Владимир Петрович понимал, что следовало бы повернуть назад, но считал, что это нехорошо, непорядочно и нельзя подводить заказчиков.

Иногда такое отношение к делу можно было принять за простое упрямство, т.к. убедить его поменять свое решение было очень непросто. Однако, если глубоко задуматься, то можно было понять, что эта черта характера проистекала из его высокой порядочности (хотя она ему самому иногда доставляла немалые неудобства).

Непреклонность шефа, конечно, создавала определенные трудности в совместной работе, хотя с другой стороны, придавала уверенность, что Владимир Петрович никогда не «подставит» и обязательно выполнит свои обещания. Ну а трудности легко снимались более активным участием в принятии решений.

Кроме постоянного общения на работе, мы регулярно проводили значительную часть отпуска вместе в походах: пеших, лодочных или на автомашинах. В конце концов, даже образовалась достаточно устойчивая лодочно-автомобильная группа, которая объединила семьи В.П. Мамаева, А.Г. Хмельницкого и мою. Этим составом мы плавали на острова вверх и вниз по Оби, ездили по области и на Алтай. Инициатором и вдохновителем этих передвижений чаще всего выступал Владимир Петрович, который просто не мыслил себе иной вид отдыха.

Обязательность и четкое следование данному слову отличали В.П. Мамаева не только на службе. «Уж лучше мокнуть под дождем, чем в душной комнате томиться» часто слышали мы от него, выходя в дождь в строго намеченное время в море на лодках, или отправляясь в поход на машинах или пешком.

Отказаться от общения или поменять решение его могло заставить только стихийное бедствие или сверхъестественные обстоятельства. Так, осенью 1975 года на островах напротив Борового наши три лодки (тогда вместе с нами был Е.П. Фокин с семьей) накрыл мощный шторм, который не прекращался трое суток, заставил нас перейти на подножный корм (хлеб и другая еда кончились, но было много подосиновиков). Владимир Петрович очень переживал, т.к. обещал приплыть пораньше, много раз пытался выйти в море. Когда мы все же рискнули отправиться домой, добрались до места, на лодочной базе нас встретила его супруга, Елена Каллиниковна (ее почему-то не было с нами в тот раз). Она уже организовала спасательный катер, т.к. знала, что Владимир Петрович непременно будет стремиться вернуться домой в назначенный срок. Чувствуя себя нездоровым, он оставался все таким же обязательным человеком. намечался семинар, собрание или поездка на острова это непременно выполнялось.

Г.В. Шишкин

C Владимиром Петровичем Мамаевым я впервые познакомилась в 1962 году, когда он был заместителем директора НИОХ и одновременно секретарем парторганизации института и вел обязательное знакомство с поступающими на работу в институт. Он сразу же произвел на меня впечатление чрезвычайно серьезного руководителя, пытающегося понять и оценить будущего сотрудника. В последующие годы мне пришлось довольно часто встречаться с Владимиром Петровичем как по научным и организационным проблемам фармакологической группы, так и многим общественно-политическим вопросам по линии партийного бюро.

Первое, что необходимо отметить, вспоминая Владимира Петровича, это был человек прекрасно воспитанный и чрезвычайно организованный. С любым сотрудником института разговаривал уважительно и обстоятельно, независимо от его ранга. Владимир Петрович мог скептически отнестись к просьбе или предложению, но всегда предоставлял возможность спокойно обосновать их. Это часто приводило к положительному решению. Попасть к нему на прием в период его работы заместителем директора института и позже, когда он стал директором, никому не составляло проблемы - достаточно было записаться на прием и твое время никто не мог занять. Но если сотрудник не приходил в отведенное время, следовало наказание отказ на запись в очередной раз. И этот порядок всеми неукоснительно соблюдался.

И самое главное, что было заложено еще академиком Н.Н. Ворожцовым при организации института, принятые решения В.П. Мамаев никогда не отменял произвольно, без обсуждения и без совета с сотрудниками.

Владимир Петрович был прекрасным семьянином. Мы, старшее поколение, хорошо знали его семью, дружили с его женой и знали, сколь важна роль Елены Каллиниковны в жизни мужа. Их уход оставил в наших сердцах глубокую скорбь. Но их светлые образы постоянно хранятся в нашей памяти.

А.С. Лапик

Неумолимое время многое стирает в памяти, но некоторые, наиболее яркие эпизоды остаются.

Хотя Владимир Петрович и был членом КПСС, все же он с уважением относился к правам человека. Вспоминается случай со Светланой Аркадьевной Амитиной. Она была принята в ЛИМОР для работы по пестицидной программе. Работала хорошо и много, и я как заведующий ЛИМОР обратился к директору В.П. Мамаеву с просьбой перевести ее на должность ведущего инженера, что позволило бы повысить ей зарплату. Владимир Петрович, сославшись на плановый отдел, сказал, что такой должности в лабораториях, к сожалению, быть не может. Следуя известному принципу «Доверяй, но проверяй», я «покопался» в нормативных документах и обнаружил, что директор был дезинформирован. Как только он ознакомился с соответствующим документом, сразу же был издан приказ о переводе С.А. Амитиной на эту должность.

Мне посчастливилось несколько раз быть C В.П. Мамаевым в горных походах. Вспоминается его ровный, доброжелательный характер и богатое чувство юмора: когда по вечерам все участники туристской группы дрожали от холода у костра и надевали свитера, Владимир Петрович, одетый в одну рубашку, говорил: «Да, что-то стало холодать, пора надевать майку».

Он любил порядок во всем, в том числе в мелочах. Вспоминается, как часто он цитировал известную притчу о разбитой армии из-за того, что в наличии не оказалось гвоздя для того, чтобы подковать боевую лошадь. Жизнь вновь и вновь подтверждает справедливость этих слов.

В.П. Мамаев был скромным человеком, никогда и нигде не «козырял» своим членством в Академии наук. Думаю, что он чувствовал бы себя очень неуютно в наши дни, когда скромность и порядочность считаются анахронизмами, а «голые короли» и их приспешники зачастую «правят бал».

В.Г. Шубин

Первый год работы в Новосибирском институте органической химии. Директор чл.-корр. АН СССР Н.Н. Ворожцов и зав. лабораторией к.х.н. В.П. Мамаев. (1960 г.)

Привал после осмотра окрестностей строящегося Академгородка. (1960 г.). В.П. Мамаев, Н.Н. Ворожцов, Ю.Я. Керкис

Ученый совет НИОХ (1961 г.)

На первомайской демонстрации колонна сотрудников института (1963 г.). В.А. Коптюг, И.С. Исаев, С.Н. Загребельный, Г.В. Шишкин, И.С. Князева, Н.Н. Ворожцов, В.В. Русских, В.П. Мамаев, А.М. Юордвиршис

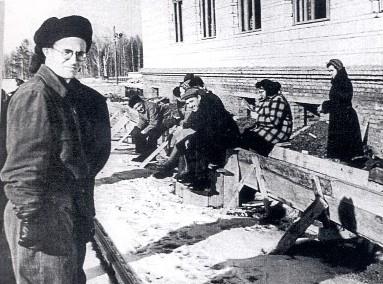

Субботник на стройке института (1961 г.)

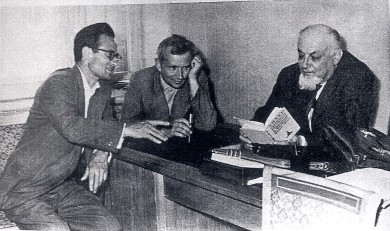

Живое обсуждение Правил судовождения по Новосибирскому водохранилищу. Н.Н. Ворожцов, В.П. Мамаев, Д.Г. Кнорре (1961 г.)

В институте всегда рядом помощники В.П. Мамаева ученый секретарь Л.К. Козачок и референт В.С. Войнова

Своя точка зрения. Директор НИОХ В.П. Мамаев и Председатель СО АН СССР академик В.А. Коптюг

Заседание Ученого совета института под руководством В.П. Мамаева (1979 г.)

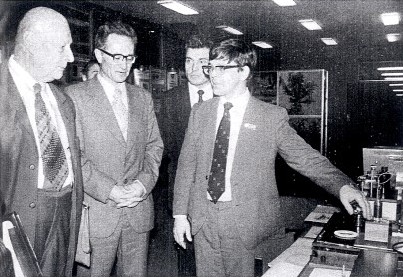

В гостях в институте Нобелевский лауреат Л. Полинг (1978 г.)

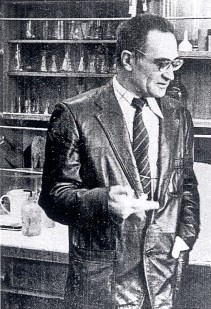

«Пиримидин! Лаборатория будет работать в этом направлении!»

В 1955 году, после окончания 3-го курса органического факультета МХТИ им. Д.И. Менделеева, наша группа была отправлена на производственную практику на коксохимический комбинат в г. Ворошиловск (Алчевск). В качестве руководителя практики с нами поехал преподаватель с кафедры органической химии - Владимир Петрович Мамаев. На наш взгляд, он был уже не очень молод, суховат и строг. Когда пришло время отчетов, наша команда по предложению, если я не ошибаюсь, Лены Яльцевой - будущей Л. Прудченко, решили взять преподавателя «на измор» путем выстраивания маршрута по технологической цепочке, по принципу многократного повторения «вниз-вверх» и затем «вверх- вниз». К нашему изумлению, в конце отчета наш «пожилой» преподаватель, который, как оказалось, был заядлым туристом, по- прежнему бодро бегал по многочисленным лестницам, а мы тащились за ним с высунутыми языками с единственной мыслью «скорей бы кончилась эта самая технологическая цепочка».

Следующий этап моего общения с Владимиром Петровичем протекал в Новосибирске, в июле 1959 года. Меня, уже сотрудницу недавно образованного Новосибирского института органической химии, наш директор Николай Николаевич Ворожцов отправил в экспедицию Ботанического сада для сбора лекарственных растений на Алтае. Во время организационного периода я жила в его квартире на ул. Державина 19, вместе с командированными в Новосибирск В.П. Мамаевым и Л.Н. Николенко. Мы ездили на трамвае купаться на Обь (где-то в районе Речного вокзала) и дружно подшучивали над Леонидом Николаевичем, который постоянно попадал в смешные ситуации. То кондукторша в трамвае отчитывала его за то, что он к ней якобы «пристает», то продавщица в магазине громко возмущалась его желанием примерить покупаемые трусы, то еще что-то в том же роде.

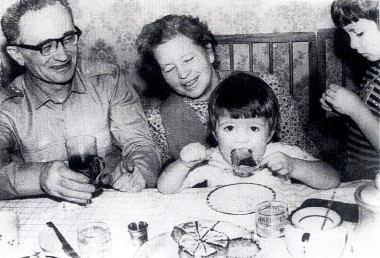

В начале декабря 1959 года я переехала из Москвы в Новосибирск, как говорится, «на постоянное место жительства». Николай Николаевич встретил меня на вокзале и отвез в Академгородок на выделенную мне однокомнатную квартиру в доме No 3 по ул. Обводной (всего их было к тому моменту 6). Очень скоро ко мне пришла Елена Каллиниковна Мамаева и пригласила на обед. С этих пор я частенько бывала у Мамаевых в доме No 2 и имела возможность наблюдать Владимира Петровича в семейной обстановке. Могу сказать, что никогда в своей жизни я не видела, чтобы какой-нибудь папа с таким увлечением играл с детьми, как Владимир Петрович со своим Сережей. Позднее, когда мы жили в одном дворе на Жемчужной, я неоднократно наблюдала, как он катал дворовых ребятишек по двору на своей машине, причем они набивались туда битком.

Т.Н. Герасимова

P.S. Ha этом воспоминания Татьяны Николаевны Герасимовой, записанные за день до ее внезапной кончины, обрываются. Чувствуется, что она многое хотела сказать о Владимире Петровиче как о человеке и ученом, как об организаторе и директоре Института, и только начала и подходить к этим темам. И это безусловно так. Ибо мы знаем, что Владимир Петрович очень ценил ясный ум, неженскую хватку Татьяны Николаевны, ее прямоту и преданность науке. А Татьяна Николаевна всегда отвечала взаимностью тем, кто мог оценить эти качества.

О.П. Шкурко

Так сложилась жизнь, что судьба забросила меня из Украины, в 1959 году, в Сибирь, да не просто в Сибирь, а в Академгородок. И с 1960 года я начала трудиться в НИОХе в должности Ученого секретаря.

И конечно, мне несказанно повезло, что довелось работать с интересными людьми, талантливыми химиками и организаторами науки. Это в первую очередь Н.Н. Ворожцов, В.А. Коптюг, В.П. Мамаев, Г.Г. Якобсон, Д.Г. Кнорре, В.А. Пентегова, Л.Н. Диакур, В.А. Ливанов. Теперь это уже история, далекое прошлое и наша молодость. О каждом из них можно сказать многое - о преданности своему делу, об их вкладе в науку, об участии в создании научных направлений института, 0 строительстве институтских корпусов, подборе и подготовке научных кадров, формировании крепкого научного ядра, воспитании молодежи, работе по созданию коллектива единомышленников.

А теперь о Владимире Петровиче Мамаеве. Это был одаренный, талантливый химик, человек с виду очень сдержанный и скупой на похвалу, чрезвычайно требовательный, прежде всего к себе во всем, и вместе с тем справедливый и доброжелательный. С таким 35-летним секретарем парторганизации института я встретилась впервые прежде, чем решили взять меня на работу, предложили пройти собеседование с В.П. Мамаевым. Взяли! И с этих пор началась наша, не скажу дружба, но полная гармония и понимание в работе и очень добрые человеческие отношения, которые сохранились на всю, к сожалению, очень короткую жизнь Владимира Петровича.

За внешней сдержанностью И строгостью Владимира Петровича, который вскоре стал заместителем директора, а затем и директором института, скрывался очень чувствительный, с тонким юмором человек.

Я не хочу писать о химии и институтских проблемах, это будет отражено, надеюсь, другими. А вот каким он был в семье, как он был трогательно нежен с внуками и домашними зверями это надо было видеть! Это был другой Мамаев! Мой внук, встретившись однажды с ним, поговорив о чем-то своем «мужском», потом долго вспоминал эту встречу и часто ссылался на авторитет дяди Володи. Семья В.П. Мамаева была очень дружной и гостеприимной. Его жена Елена Каллиниковна прекрасная хозяйка, стол всегда был «полной чашей», и мы очень любили ходить к ним в гости, наслаждаясь доброжелательностью и гостеприимством хозяев. Однажды в гостях, по случаю какого-то семейного торжества, я с умилением наблюдала искрящиеся от счастья глаза Владимира Петровича, по которому ползали внучата. В тот момент директора Мамаева было не узнать!

А как любил Владимира Петровича его верный, великолепный пес, кажется, Динар! Однажды мы возвращались из командировки в г. Бийск на «рафике». И когда мы поравнялись с воротами коттеджа, надо было видеть собачью радость Динара. Не зря говорят, что добрых людей любят дети и собаки.

Свой заметный след Владимир Петрович оставил не только в химии гетероциклов и пиримидина. Добрая память о нем осталась навсегда во всех делах института и в сердцах его учеников, сотрудников, коллег и друзей.

Л.К. Козачок

В далеком 1970 году мне посчастливилось познакомиться с Владимиром Петровичем Мамаевым и уже более 16 лет, как его нет с нами. Годы общения с Владимиром Петровичем, большая часть из которых прожита под одной крышей, напоминают мне добротный курс лекций: С годами забываются отдельные детали, но более четко прорисовываются основные принципы и правила. Об этих принципах Владимира Петровича я и хочу рассказать.

Научный подход нужен в любых ситуациях. Мы с Ниной Мамаевой (дочерью Владимира Петровича) учились на ФЕНе НГУ в одной группе. Во время летней сессии готовились к сдаче последнего экзамена у неё дома, благо, родители уехали по Обскому морю на своей «Казанке». Третьим с нами был её брат Сергей большой сладкоежка, он готовился к экзамену по биологии. Погода стояла жаркая, учиться не хотелось и для «подслащения» своей нелегкой доли решили мы сварить сгущенку. Налили в кастрюлю воды, поставили банку, включили плитку и забыли про неё. Вода испарилась, стальная банка не выдержала давления и взорвалась. Вся кухня оказалась покрыта брызгами сгущенки. Бросив все конспекты и учебники мы бросились ликвидировать последствия нашего эксперимента и к возвращению Владимира Петровича с Еленой Каллиниковной стены и пол были чисто вымыты. Владимир Петрович зашел на кухню, оглядел наведенную чистоту, взглянул на потолок и, показав на янтарные капли, спросил, что это такое. Мы ответили - сгущенка. Затем прозвучал второй вопрос, как она сюда попала? Получив объяснение он только покачал головой.

Пунктуальность и точность. Все дни у Владимира Петровича были четко распланированы с точностью до минуты, независимо от того, был ли это рабочий день или выходной, был ли он дома или в туристическом походе. Такой режим здорово дисциплинирует всех окружающих и без особого напряжения за день удается сделать очень много дел. Владимир Петрович практически никогда не нарушал заведенный распорядок дня за исключением чрезвычайных случаев. Так, однажды вечером около 11 часов, в это время Владимир Петрович обычно ложился спать, раздался телефонный звонок и незнакомый голос сообщил, что на трассе за Искитимом на обочине стоит один из его хороших друзей (кажется, А.Г. Хмельницкий) у его машины заглох двигатель и требуется помощь. Владимир Петрович немедленно стряхнул с себя дремоту и поехал выручать.

Как правило, запланированная работа или деловые встречи никогда не отменялись. В походах, а Владимир Петрович был обычно их руководителем, все до мелочей продумывалось заранее и никаких сбоев не было. Как показала жизнь, самовольное отклонение от намеченного маршрута могло привести к большим неприятностям. В 1985 году мы с Владимиром Петровичем и Еленой Каллиниковной путешествовали по Алтаю. Мы своей семьей на «Жигуленке» шли первым номером по горной трассе, за нами на "Ниве" шли Владимир Петрович с Еленой Каллиниковной. Дистанция и контрольное место встречи были оговорены заранее. В Чемале мы «на минутку» съехали с трассы, чтобы купить какую-то мелочевку в сельмаге. "Нива" проскочила мимо, не заметив нас, а у «Жигуленка», как на зло, взял и заглох двигатель и мы здорово отстали. Не найдя нас на контрольном месте, «Нива» развернулась и медленно тронулась обратно, разыскивая нас (или наши обломки) на склонах горной трассы. Понервничали и они, и мы основательно, но для нас это был урок на всю жизнь - если план намечен и согласован – не нарушай его.

Установленный в доме распорядок был демократичным для детей и, потом, для внуков. Им можно было ходить куда угодно, делать все что угодно, только необходимо выполнить два условия - сообщить о своих планах и вернуться строго до 11 часов вечера. В студенческие годы Нина часто бывала у нас в 4-ом общежитии и иногда приходилось провожать её домой бегом, чтобы она успела вернуться до 11-00. Заведенный распорядок прекрасно работает и в нашей семье, за тем исключением, что если сын задерживается в общежитии, то звонит по мобильнику до 11-00.