Важнейшие результаты научной работы

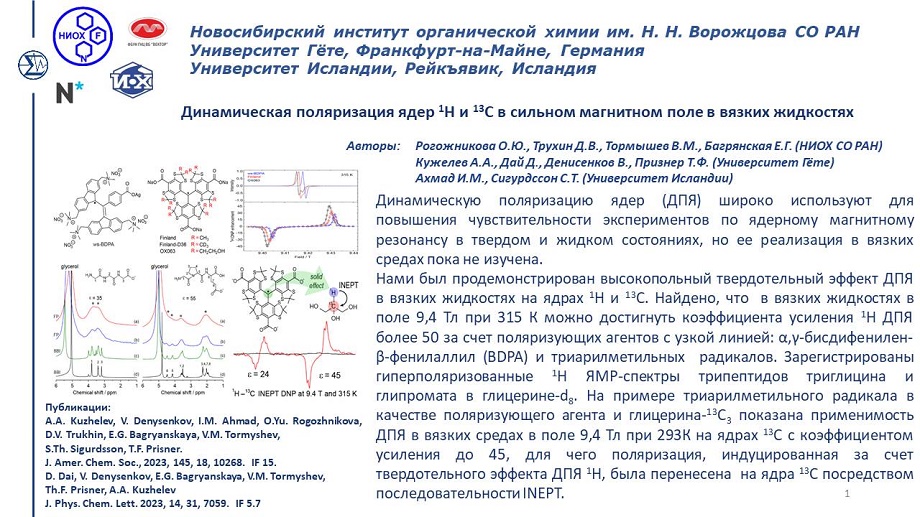

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЯДЕР 1H и 13C В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ В ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЯХ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им Н. Н. Ворожцова СO РАН1 (НИОХ СО РАН)

Университет Гёте, Франкфурт-на-Майне, Германия

Университет Исландии, Рейкъявик, Исландия

Авторы:Рогожникова О.Ю.1, Трухин Д.В., Тормышев В.М., Багрянская Е.Г. (НИОХ СО РАН),

Кужелев А.А., Дай Д.2, Денисенков В., Признер Т.Ф.(Университет Гёте), Ахмад И.М., Сигурдссон С.Т.(Университе Исландии).

Публикации: A.A. Kuzhelev, V. Denysenkov, I.M. Ahmad, O.Yu. Rogozhnikova, D.V. Trukhin, E.G. Bagryanskaya, V.M. Tormyshev, S.Th. Sigurdsson, T.F. Prisner, Solid-Effect Dynamic Nuclear Polarization in Viscous Liquids at 9.4 T Using Narrow-Line Polarizing Agents, JACS, 2023, 145, 18, 10268-10274, IF 15. doi:10.1021/jacs.3c01358.

Danhua Dai, Vasyl Denysenkov, Elena G. Bagryanskaya, Victor M. Tormyshev, Thomas F. Prisner, and Andrei A. Kuzhelev 13C Hyperpolarization of Viscous Liquids by Transfer of Solid-Effect 1H Dynamic Nuclear Polarization at High Magnetic Field, J. Phys. Chem. Lett. 2023, 14, 31, 7059–7064, IF 5.7. doi:10.1021/acs.jpclett.3c01732.

Динамическую поляризацию ядер (ДПЯ) широко используют для повышения чувствительности экспериментов по ядерному магнитному резонансу в твердом и жидком состояниях, но ее реализация в вязких средах пока не изучена.

Нами был продемонстрирован высокопольный твердотельный эффект ДПЯ в вязких жидкостях на ядрах 1H и 13С. Найдено, что в вязких жидкостях в поле 9,4 Тл при 315 К можно достигнуть коэффициента усиления 1H ДПЯ более 50 за счет поляризующих агентов с узкой линией: α,γ-бисдифенилен-β-фенилаллил (BDPA) и триарилметильных радикалов. Зарегистрированы гиперполяризованные 1H ЯМР-спектры трипептидов триглицина и глипромата в глицерине-d8. На примере триарилметильного радикала в качестве поляризующего агента и глицерина-13C3 показана применимость ДПЯ в вязких средах в поле 9,4 Тл при 293К на ядрах 13С с коэффициентом усиления до 45, для чего поляризация, индуцированная за счет твердотельного эффекта ДПЯ 1H, была перенесена на ядра 13C посредством последовательности INEPT.

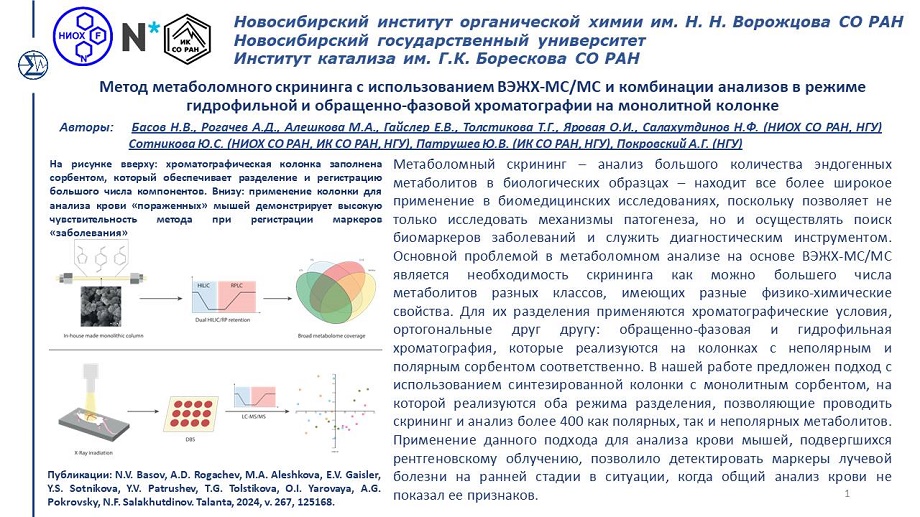

МЕТОД МЕТАБОЛОМНОГО СКРИНИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЭЖХ-МС/МС И КОМБИНАЦИИ АНАЛИЗОВ В РЕЖИМЕ ГИДРОФИЛЬНОЙ И ОБРАЩЕННО-ФАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ НА МОНОЛИТНОЙ КОЛОНКЕ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им Н. Н. Ворожцова СO РАН1 (НИОХ СО РАН)

Новосибирский государственный университет

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

Авторы: Басов Н.В.1,2, Рогачев А.Д.1,2 (330-97-47,

Публикации: N.V. Basov, A.D. Rogachev, M.A. Aleshkova, E.V. Gaisler, Y.S. Sotnikova, Y.V. Patrushev, T.G. Tolstikova, O.I. Yarovaya, A.G. Pokrovsky, N.F. Salakhutdinov. Talanta, 2024, v. 267, 125168 IF 6,1 doi:10.1016/j.talanta.2023.125168

Метаболомный скрининг – анализ большого количества эндогенных метаболитов в биологических образцах – находит все более широкое применение в биомедицинских исследованиях, поскольку позволяет не только исследовать механизмы патогенеза, но и осуществлять поиск биомаркеров заболеваний и служить диагностическим инструментом. Основной проблемой в метаболомном анализе на основе ВЭЖХ-МС/МС является необходимость скрининга как можно большего числа метаболитов разных классов, имеющих разные физико-химические свойства. Для их разделения применяются хроматографические условия, ортогональные друг другу: обращенно-фазовая и гидрофильная хроматография, которые реализуются на колонках с неполярным и полярным сорбентом соответственно. В нашей работе предложен подход с использованием синтезированной колонки с монолитным сорбентом, на которой реализуются оба режима разделения, позволяющие проводить скрининг и анализ более 400 как полярных, так и неполярных метаболитов. Применение данного подхода для анализа крови мышей, подвергшихся рентгеновскому облучению, позволило детектировать маркеры лучевой болезни на ранней стадии в ситуации, когда общий анализ крови не показал ее признаков.

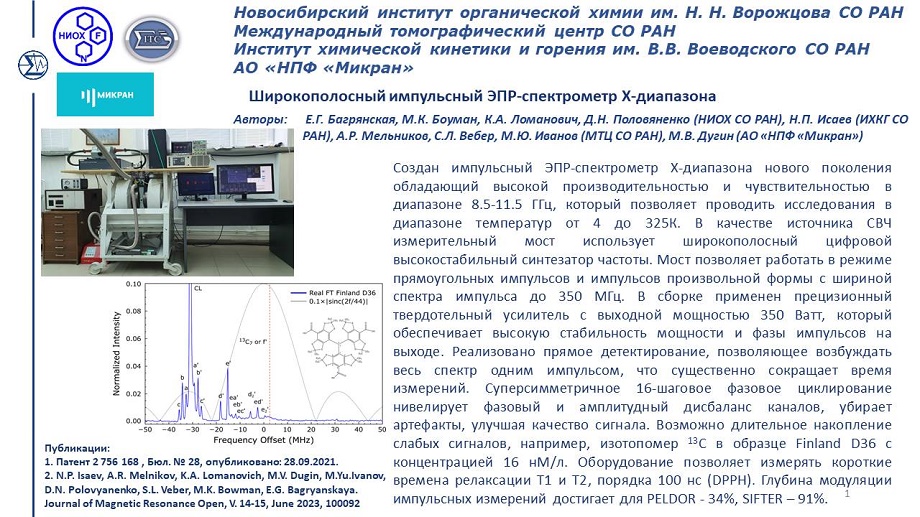

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ЭПР-СПЕКТРОМЕТР Х-ДИАПАЗОНА

Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН

Международный томографический центр СО РАН

Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН

АО «НПФ «Микран»

Авторы: Е.Г. Багрянская, М.К. Боуман, К.А. Ломанович, Д.Н. Половяненко (НИОХ СО РАН), Н.П. Исаев (ИХКГ СО РАН), А.Р. Мельников, С.Л. Вебер, М.Ю. Иванов (МТЦ СО РАН), М.В. Дугин (АО «НПФ «Микран»)

Публикации:1. Патент 2 756 168 , Бюл. № 28, опубликовано: 28.09.2021.

2. N.P. Isaev, A.R. Melnikov, K.A. Lomanovich, M.V. Dugin, M.Yu.Ivanov, D.N. Polovyanenko, S.L. Veber, M.K. Bowman, E.G. Bagryanskaya. Journal of Magnetic Resonance Open, V. 14-15, June 2023, 100092

Создан импульсный ЭПР-спектрометр Х-диапазона нового поколения обладающий высокой производительностью и чувствительностью в диапазоне 8.5-11.5 ГГц, который позволяет проводить исследования в диапазоне температур от 4 до 325К. В качестве источника СВЧ измерительный мост использует широкополосный цифровой высокостабильный синтезатор частоты. Мост позволяет работать в режиме прямоугольных импульсов и импульсов произвольной формы с шириной спектра импульса до 350 МГц. В сборке применен прецизионный твердотельный усилитель с выходной мощностью 350 Ватт, который обеспечивает высокую стабильность мощности и фазы импульсов на выходе. Реализовано прямое детектирование, позволяющее возбуждать весь спектр одним импульсом, что существенно сокращает время измерений. Суперсимметричное 16-шаговое фазовое циклирование нивелирует фазовый и амплитудный дисбаланс каналов, убирает артефакты, улучшая качество сигнала. Возможно длительное накопление слабых сигналов, например, изотопомер 13С в образце Finland D36 с концентрацией 16 нМ/л. Оборудование позволяет измерять короткие времена релаксации T1 и T2, порядка 100 нс (DPPH). Глубина модуляции импульсных измерений достигает для PELDOR - 34%, SIFTER – 91%.

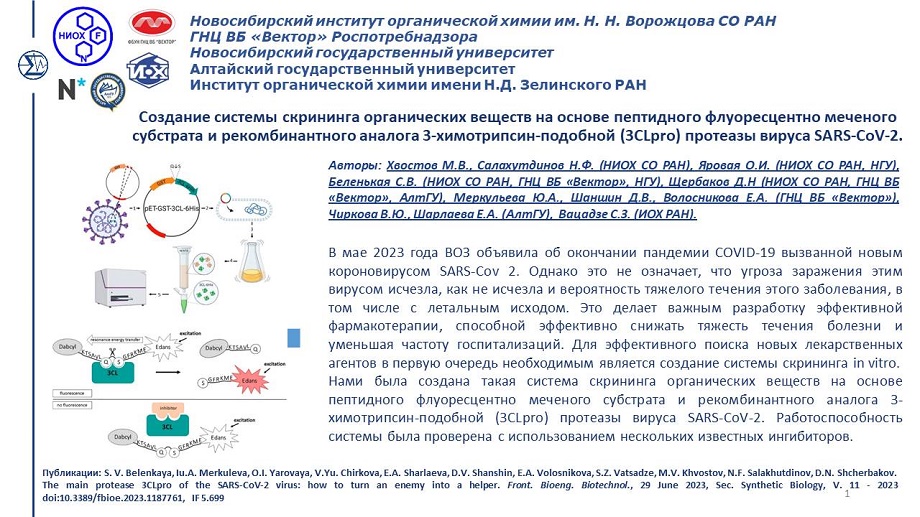

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СКРИНИНГА ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ПЕПТИДНОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНО МЕЧЕНОГО СУБСТРАТА И РЕКОМБИНАНТНОГО АНАЛОГА 3-ХИМОТРИПСИН-ПОДОБНОЙ (3CLPRO) ПРОТЕАЗЫ ВИРУСА SARS-COV-2

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН)

ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора России

НГУ3

АлтГУ

ИОХ РАН

Авторы: Хвостов М.В., Салахутдинов Н.Ф. (НИОХ СО РАН), Яровая О.И.(НИОХ СО РАН, НГУ), Беленькая С.В.(НИОХ СО РАН, ГНЦ ВБ «Вектор», НГУ), Щербаков Д.Н. (НИОХ СО РАН, ГНЦ ВБ «Вектор», АлтГУ), Меркульева Ю.А., Шаншин Д.В., Волосникова Е.А.(ГНЦ ВБ «Вектор»), Чиркова В.Ю., Шарлаева Е.А. (АлтГУ), Вацадзе С.З. (ИОХ РАН).

Публикации:S.V. Belenkaya, Iu.A. Merkuleva, O.I. Yarovaya, V.Yu. Chirkova, E.A. Sharlaeva, D.V. Shanshin, E.A. Volosnikova, S.Z. Vatsadze, M.V. Khvostov, N.F. Salakhutdinov, D.N. Shcherbakov. The main protease 3CLpro of the SARS-CoV-2 virus: how to turn an enemy into a helper // Front. Bioeng. Biotechnol., 29 June 2023, Sec. Synthetic Biology, V. 11 - 2023 doi:10.3389/fbioe.2023.1187761, IF 5.699.

В мае 2023 года ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19 вызванной новым короновирусом SARS-Cov 2. Однако это не означает, что угроза заражения этим вирусом исчезла, как не исчезла и вероятность тяжелого течения этого заболевания, в том числе с летальным исходом. Это делает важным разработку эффективной фармакотерапии, способной эффективно снижать тяжесть течения болезни и уменьшая частоту госпитализаций. Для эффективного поиска новых лекарственных агентов в первую очередь необходимым является создание системы скрининга in vitro. Нами была создана такая система скрининга органических веществ на основе пептидного флуоресцентно меченого субстрата и рекомбинантного аналога 3-химотрипсин-подобной (3CLpro) протеазы вируса SARS-CoV-2. Работоспособность системы была проверена с использованием нескольких известных ингибиторов.

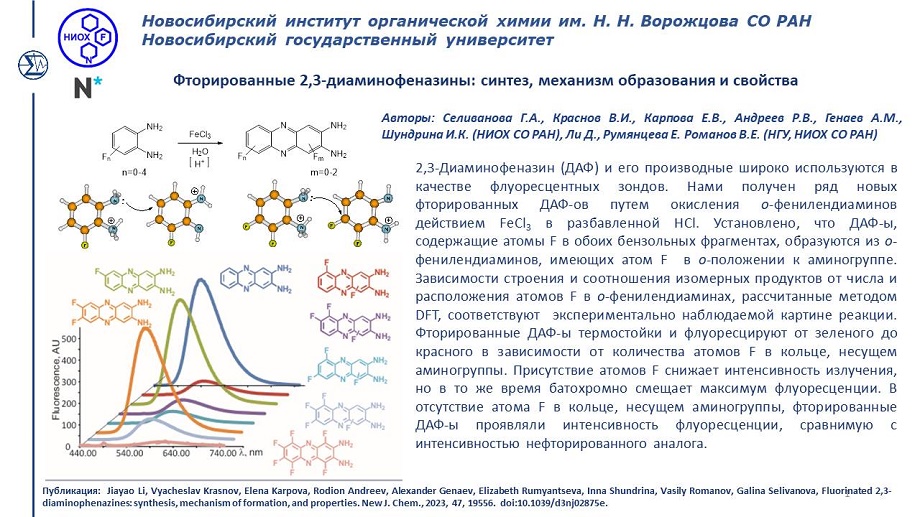

Фторированные 2,3-диаминофеназины: синтез, механизм образования и свойства

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН)

Новосибирский государственный университет

Авторы: Селиванова Г.А., Краснов В.И., Карпова Е.В., Андреев Р.В., Генаев А.М., Шундрина И.К. (НИОХ СО РАН), Ли Д., Румянцева Е. Романов В.Е. (НГУ, НИОХ СО РАН)

Публикации:Jiayao Li, Vyacheslav Krasnov, Elena Karpova, Rodion Andreev, Alexander Genaev, Elizabeth Rumyantseva, Inna Shundrina, Vasily Romanov, Galina Selivanova, Fluorinated 2,3-diaminophenazines: synthesis, mechanism of formation, and properties. New J. Chem., 2023, 47, 19556. doi:10.1039/d3nj02875e.

2,3-Диаминофеназин (ДАФ) и его производные широко используются в качестве флуоресцентных зондов. Нами получен ряд новых фторированных ДАФ-ов путем окисления о-фенилендиаминов действием FеCl3 в разбавленной HCl. Установлено, что ДАФ-ы, содержащие атомы F в обоих бензольных фрагментах, образуются из о-фенилендиаминов, имеющих атом F в о-положении к аминогруппе. Зависимости строения и соотношения изомерных продуктов от числа и расположения атомов F в о-фенилендиаминах, рассчитанные методом DFT, соответствуют экспериментально наблюдаемой картине реакции. Фторированные ДАФ-ы термостойки и флуоресцируют от зеленого до красного в зависимости от количества атомов F в кольце, несущем аминогруппы. Присутствие атомов F снижает интенсивность излучения, но в то же время батохромно смещает максимум флуоресценции. В отсутствие атома F в кольце, несущем аминогруппы, фторированные ДАФ-ы проявляли интенсивность флуоресценции, сравнимую с интенсивностью нефторированного аналога.

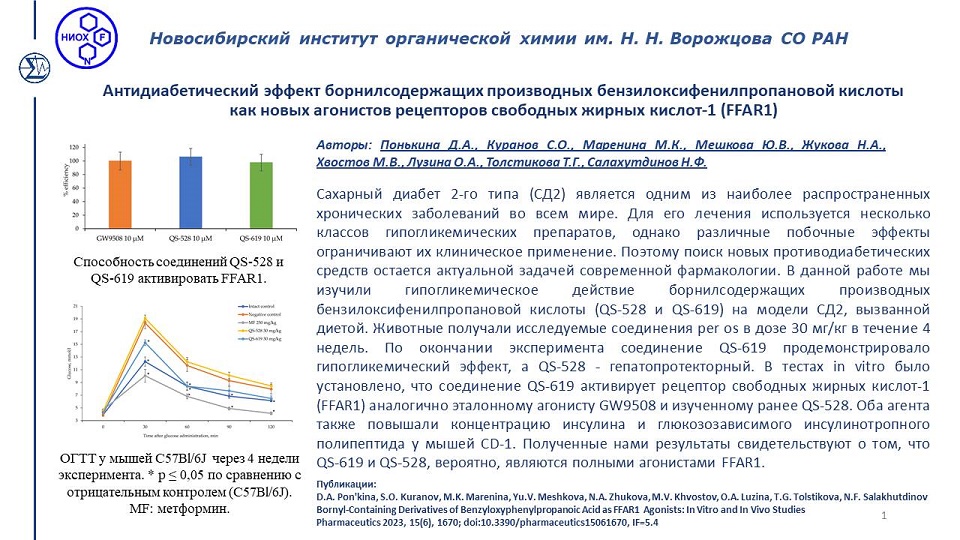

Антидиабетический эффект борнилсодержащих производных бензилоксифенилпропановой кислоты как новых агонистов рецепторов свободных жирных кислот-1 (FFAR1)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН)

Авторы:Понькина Д.А., Куранов С.О., Маренина М.К., Мешкова Ю.В., Жукова Н.А., Хвостов М.В. , Лузина О.А. , Толстикова Т.Г., Салахутдинов Н.Ф.

Публикации: Pharmaceutics 2023, 15(6), 1670 doi:10.3390/pharmaceutics15061670, IF=5.4

Сахарный диабет 2-го типа (СД2) является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний во всем мире. Для его лечения используется несколько классов гипогликемических препаратов, однако различные побочные эффекты ограничивают их клиническое применение. Поэтому поиск новых противодиабетических средств остается актуальной задачей современной фармакологии. В данной работе мы изучили гипогликемическое действие борнилсодержащих производных бензилоксифенилпропановой кислоты (QS-528 и QS-619) на модели СД2, вызванной диетой. Животные получали исследуемые соединения per os в дозе 30 мг/кг в течение 4 недель. По окончании эксперимента соединение QS-619 продемонстрировало гипогликемический эффект, а QS-528 - гепатопротекторный. Кроме того, мы провели ряд экспериментов in vitro и in vivo для изучения предполагаемого механизма действия исследуемых препаратов. Было установлено, что соединение QS-619 активирует рецептор свободных жирных кислот-1 (FFAR1) аналогично эталонному агонисту GW9508 и его структурному аналогу QS-528. Оба агента также повышали концентрацию инсулина и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида у мышей CD-1. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что QS-619 и QS-528, вероятно, являются полными агонистами FFAR1.

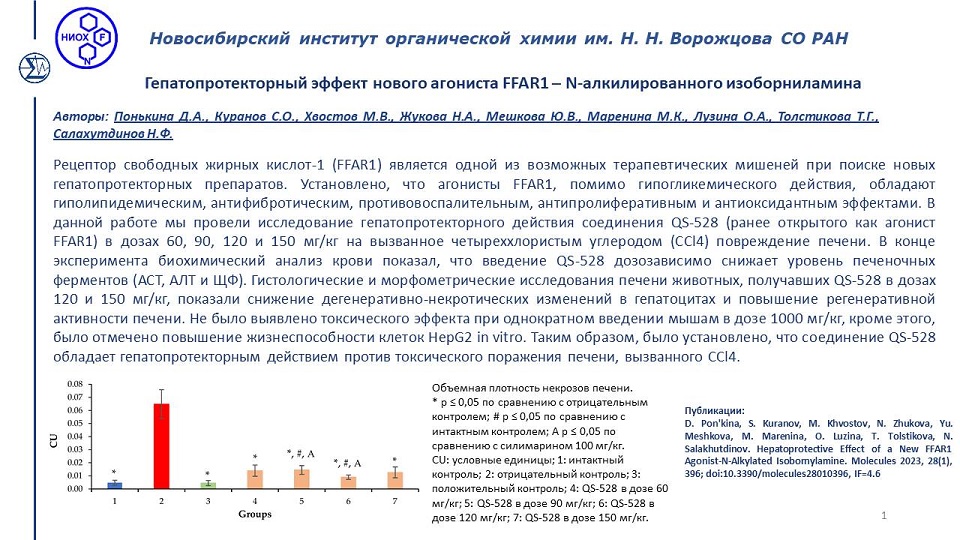

Гепатопротекторный эффект нового агониста FFAR1 – N-алкилированного изоборниламина

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН)

Авторы: Понькина Д.А., Куранов С.О., Хвостов М.В. (

Публикации: Molecules 2023, 28(1), 396 doi:10.3390/molecules28010396, IF=4.6

Рецептор свободных жирных кислот-1 (FFAR1) является одной из возможных терапевтических мишеней при поиске новых гепатопротекторных препаратов. Установлено, что агонисты FFAR1, помимо гипогликемического действия, обладают гиполипидемическим, антифибротическим, противовоспалительным, антипролиферативным и антиоксидантным эффектами. В данной работе мы провели исследование гепатопротекторного действия соединения QS-528 (ранее открытого как агонист FFAR1) в дозах 60, 90, 120 и 150 мг/кг на вызванное четыреххлористым углеродом (CCl4) повреждение печени. В конце эксперимента биохимический анализ крови показал, что введение QS-528 дозозависимо снижает уровень печеночных ферментов (АСТ, АЛТ и ЩФ). Гистологические и морфометрические исследования печени животных, получавших QS-528 в дозах 120 и 150 мг/кг, показали снижение дегенеративно-некротических изменений в гепатоцитах и повышение регенеративной активности печени. Не было выявлено токсического эффекта при однократном введении мышам в дозе 1000 мг/кг, кроме этого, было отмечено повышение жизнеспособности клеток HepG2 in vitro. Таким образом, было установлено, что соединение QS-528 обладает гепатопротекторным действием против токсического поражения печени, вызванного CCl4.

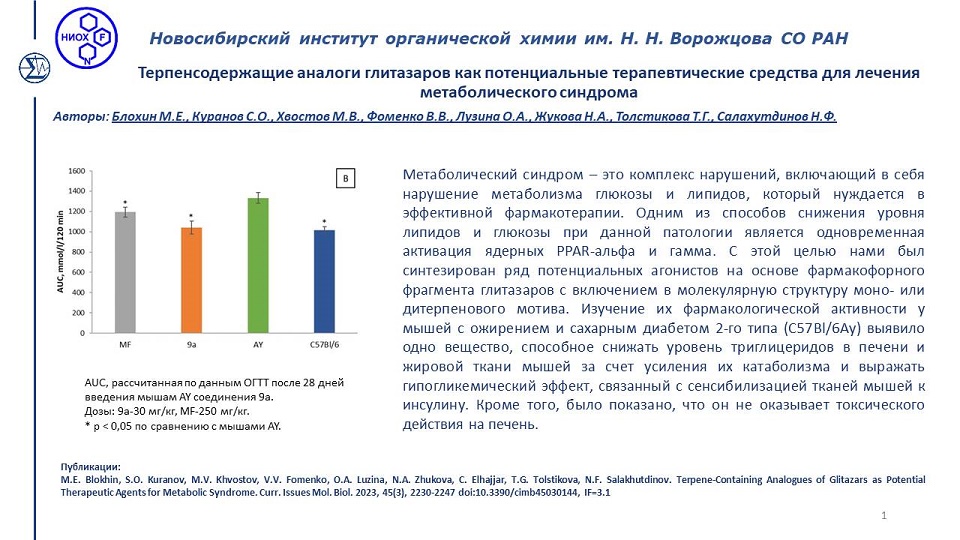

Терпенсодержащие аналоги глитазаров как потенциальные терапевтические средства для лечения метаболического синдрома

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН)

Авторы: Блохин М.Е., Куранов С.О., Хвостов М.В. (

Публикации: Curr. Issues Mol. Biol. 2023, 45(3), 2230-2247 doi:10.3390/cimb45030144, IF=3.1

Метаболический синдром – это комплекс нарушений, включающий в себя нарушение метаболизма глюкозы и липидов, который нуждается в эффективной фармакотерапии. Одним из способов снижения уровня липидов и глюкозы при данной патологии является одновременная активация ядерных PPAR-альфа и гамма. С этой целью нами был синтезирован ряд потенциальных агонистов на основе фармакофорного фрагмента глитазаров с включением в молекулярную структуру моно- или дитерпенового мотива. Изучение их фармакологической активности у мышей с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа (C57Bl/6Ay) выявило одно вещество, способное снижать уровень триглицеридов в печени и жировой ткани мышей за счет усиления их катаболизма и выражать гипогликемический эффект, связанный с сенсибилизацией тканей мышей к инсулину. Кроме того, было показано, что он не оказывает токсического действия на печень.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 1Н-ТИОКСАНТЕН- И 3-МЕТИЛ-1Н-ТИОКСАНТЕН-1,4,9-ТРИОНОВ ¾ СОЕДИНЕНИЙ НОВОГО КЛАССА, СТРУКТУРНО ПОДОБНЫХ ТИОКСАНТОНАМ

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН)

Авторы: Одинцов Д.С.1 , Оськина И.А.1, Иртегова И.Г.1, Шундрин Л.А.1 .

Публикация: Eur. J. Org. Chem., doi:10.1002/ejoc.202300459, IF 2,8;

Производные тиоксантона, способные к обратимому электрохимическому восстановлению с образованием устойчивых анионных интермедиатов, являются компонентами электроактивных полимеров для технологий энергонезависимых электронных запоминающих устройств. 1Н-Тиоксантен-1,4,9-трионы представляют собой новый класс соединений, которые могут стать строительными блоками материалов, используемых в органической электронике.

Нами предложен удобный путь синтеза 3-метил-1Н-тиоксантен-1,4,9-триона как прекурсора пендантной (боковой) группы для электроактивных полимеров. С использованием методов циклической вольтамперометрии, спектроскопии ЭПР, 3D-UV-Vis-NIR-спектро-электрохимии и квантовых DFT/(U)B3LYP расчетов впервые показано, что электрохимическое восстановление 1Н-тиоксантен-1,4,9-трионов в апротонных растворителях является ЕЕСЕ-процессом и протекает c последовательным образованием анион-радикала, дианиона и дианион-радикала феноксильного типа. Охарактеризованы долгоживущие анион-радикальные интермедиаты электрохимического процесса.

Высокая электроноакцепторная способность 1Н-тиоксантен-1,4,9-трионов и устойчивость их анион-радикалов делает 1Н-тиоксантен-1,4,9-трионы перспективными в качестве электроактивных компонентов полимеров. Способность 1Н-тиоксантен-1,4,9-трионов к образованию устойчивых дианион-радикалов феноксильного типа может стать дополнительным каналом транспорта заряда в полимерной плёнке. Конечные продукты восстановления 1Н-тиоксантен-1,4,9-трионов (9Н-тионсантен-9-оны) благодаря наличию в структуре двух ОН групп также могут быть использованы как прекурсоры цепных блоков электроактивных полимеров.

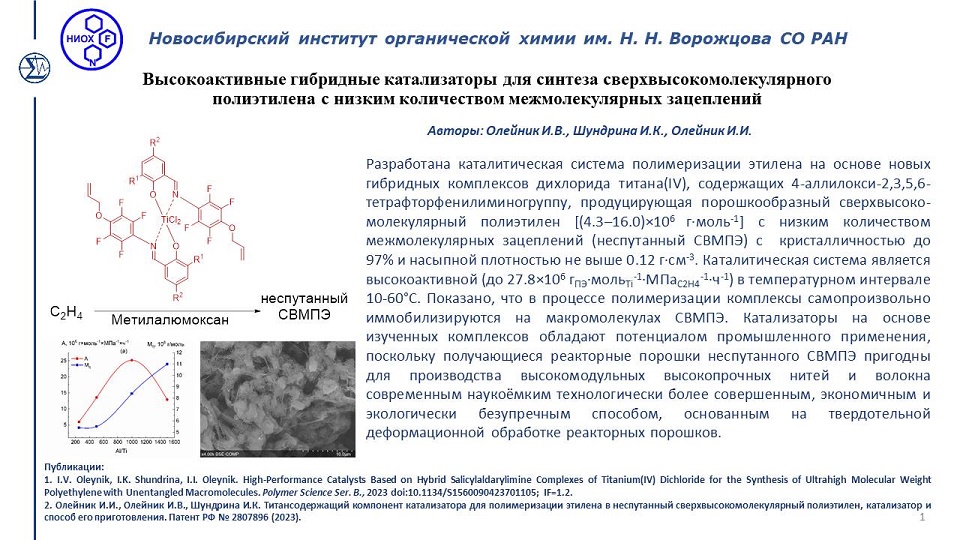

Высокоактивные гибридные катализаторы для синтеза сверхвысокомолекулярного полиэтилена с низким количеством межмолекулярных зацеплений

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН)

Авторы:И.В. Олейник, И.К. Шундрина, И.И. Олейник

Публикации: Polymer Science Ser. B., 2023 doi:10.1134/S1560090423701105; IF=1.2.

Патент РФ № 2807896 (2023)

Разработан дизайн и осуществлен синтез гибридных салицилальдарилиминных комплексов дихлорида титана(IV), содержащих 4-аллилокси-2,3,5,6-тетрафторфенилиминогруппу. Разработана каталитическая система полимеризации этилена на основе новых комплексов, продуцирующая порошкообразный сверхвысокомолекулярный полиэтилен [М = (4.3 – 16.0) × 106 г∙моль-1] с низким количеством межмолекулярных зацеплений (неспутанный СВМПЭ) с температурой плавления 140-143°С, кристалличностью 65-97% и насыпной плотностью не выше 0.12 г∙см-3. Каталитическая система является высокоактивной (до 27.8×106 гПЭ∙мольTi‐1∙МПаC2H4-1∙ч‐1) в температурном интервале 10-60°С. Показано, что в процессе полимеризации комплексы самопроизвольно иммобилизируются на макромолекулах СВМПЭ. Катализаторы на основе изученных комплексов обладают потенциалом промышленного применения, поскольку получающиеся реакторные порошки неспутанного СВМПЭ пригодны для производства высокомодульных высокопрочных нитей и волокна современным наукоёмким технологически более совершенным, экономичным и экологически безупречным способом, основанным на твердотельной (без растворителя) деформационной обработке реакторных порошков.

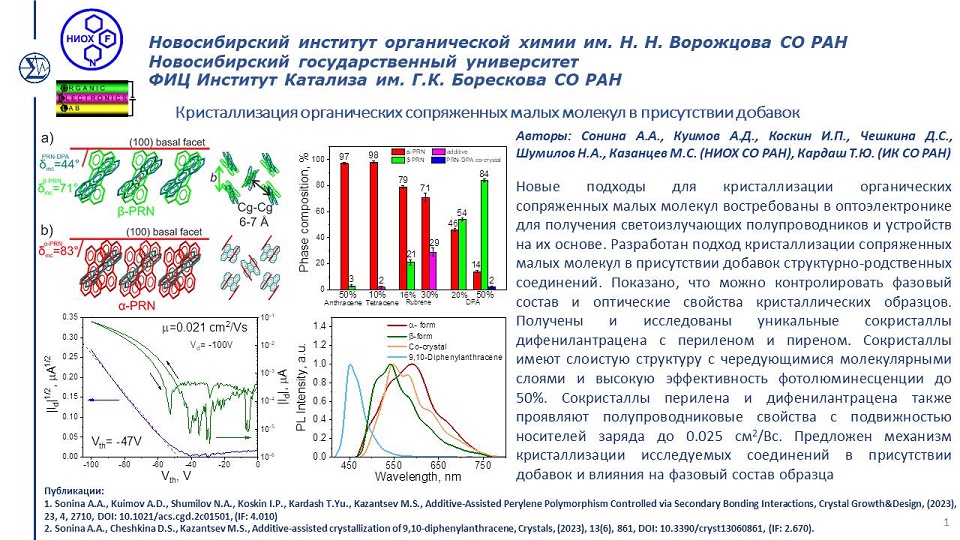

Кристаллизация органических сопряженных малых молекул в присутствии добавок

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН)

2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ)

3Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» (ИК СО РАН)

Авторы: Сонина А.А., Куимов А.Д., Коскин И.П., Чешкина Д.С., Шумилов Н.А., Кардаш Т.Ю., Казанцев М.С.

Публикации: Cryst. Growth Des. 2023, 23, 2710−2720, doi:10.1021/acs.cgd.2c01501

Crystals, 2023, 13, 861. doi:10.3390/cryst13060861

Органические светоизлучающие полупроводники востребованы в оптоэлектронике для таких устройств, как светодиоды, полевые транзисторы, светотранзисторы и лазеры. Одними из перспективных светоизлучающих полупроводниковых материалов выступают кристаллические пленки линейных сопряженных малых молекул. Существует ряд подходов для контроля их структуры и оптоэлектронных свойств, среди которых подходы направленной кристаллизации выделяются своей простотой, эффективностью и возможностью сбалансировать функциональные свойства материалов.

Разработан подход кристаллизации сопряженных малых молекул с использованием низкомолекулярных добавок структурно-родственных соединений. Показано, что можно контролировать фазовый состав образцов перилена и дифенилантрацена с использованием дифенилантрацена и тетрацена в качестве добавок соответственно. Получены и исследованы уникальные сокристаллы дифенилантрацена с периленом и пиреном. Сокристаллы имеют слоистую структуру с чередующимися молекулярными слоями и высокую эффективность фотолюминесценции до 50%. Сокристаллы перилена и дифенилантрацена также проявляют полупроводниковые свойства с подвижностью носителей заряда до 0.025 см2/Вс. Предложен механизм кристаллизации исследуемых соединений в присутствии добавок и влияние на фазовый состав образца.

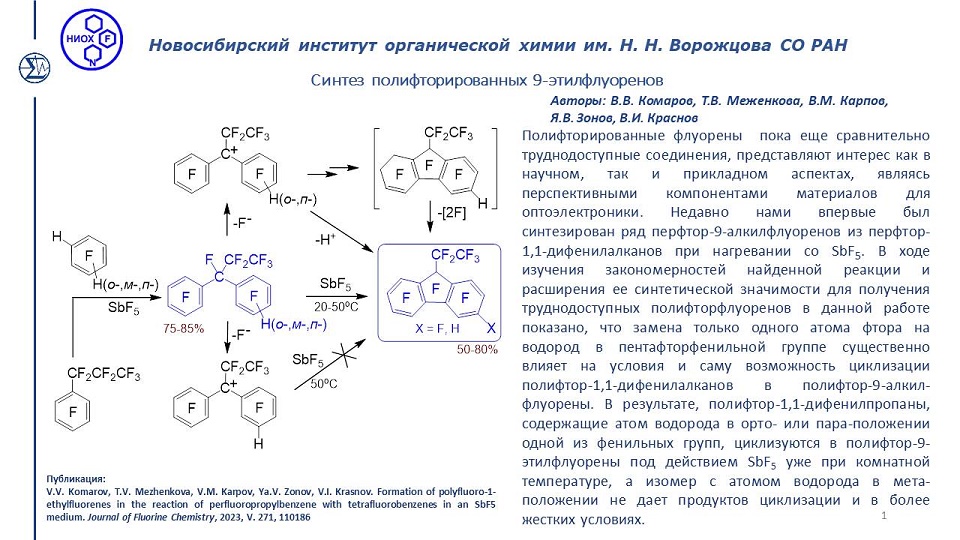

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛИФТОР-9-ЭТИЛФЛУОРЕНОВ В РЕАКЦИИ ПЕРФТОР-ПРОПИЛБЕНЗОЛА С ТЕТРАФТОРБЕНЗОЛАМИ В СРЕДЕ SbF5

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН)

Авторы: В.В. Комаров , Т.В.Меженкова , В.М. Карпов , Я.В. Зонов , В.И. Краснов

Публикация: V.V. Komarov, T.V. Mezhenkova, V.M. Karpov, Ya.V. Zonov, V.I. Krasnov

Formation of polyfluoro-1-ethylfluorenes in the reaction of perfluoropropylbenzene with tetrafluorobenzenes in an SbF5 medium. Journal of Fluorine Chemistry, 2023, V. 271, 110186 doi:10.1016/j.jfluchem.2023.110186, IF=1. 9

Полифторированные флуорены пока еще сравнительно труднодоступные соединения, представляют интерес как в научном, так и прикладном аспектах, являясь перспективными компонентами материалов для оптоэлектроники. Недавно нами впервые был синтезирован ряд перфтор-9-алкилфлуоренов из перфтор-1,1-дифенилалканов при нагревании со SbF5. В ходе изучения закономерностей найденной реакции и расширения ее синтетической значимости для получения труднодоступных полифторфлуоренов в данной работе показано, что замена только одного атома фтора на водород в пентафторфенильной группе существенно влияет на условия и саму возможность циклизации полифтор-1,1-дифенилалканов в полифтор-9-алкилфлуорены. В результате, полифтор-1,1-дифенилпропаны, содержащие атом водорода в орто- или пара-положении одной из фенильных групп, циклизуются в полифтор-9-этилфлуорены под действием SbF5 уже при комнатной температуре, а изомер с атомом водорода в мета-положении не дает продуктов циклизации и в более жестких условиях.

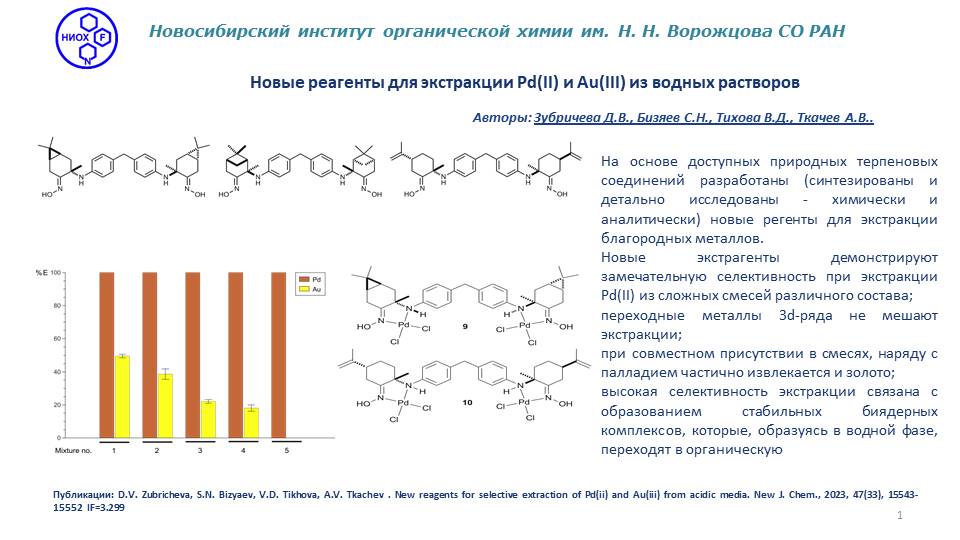

Новые реагенты для экстракции Pd(II) и Au(III) из водных растворов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН)

Авторы: Зубричева Д.В., Бизяев С.Н., Тихова В.Д., Ткачев А.В..

Публикации: D.V. Zubricheva, S.N. Bizyaev, V.D. Tikhova, A.V. Tkachev . New reagents for selective extraction of Pd(ii) and Au(iii) from acidic media. New J. Chem., 2023, 47(33), 15543-15552 IF=3.299

На основе доступных природных терпеновых соединений разработаны (синтезированы и детально исследованы - химически и аналитически) новые регенты для экстракции благородных металлов.

Новые экстрагенты демонстрируют замечательную селективность при экстракции Pd(II) из сложных смесей различного состава;

переходные металлы 3d-ряда не мешают экстракции;

при совместном присутствии в смесях, наряду с палладием частично извлекается и золото;

высокая селективность экстракции связана с образованием стабильных биядерных комплексов, которые, образуясь в водной фазе, переходят в органическую

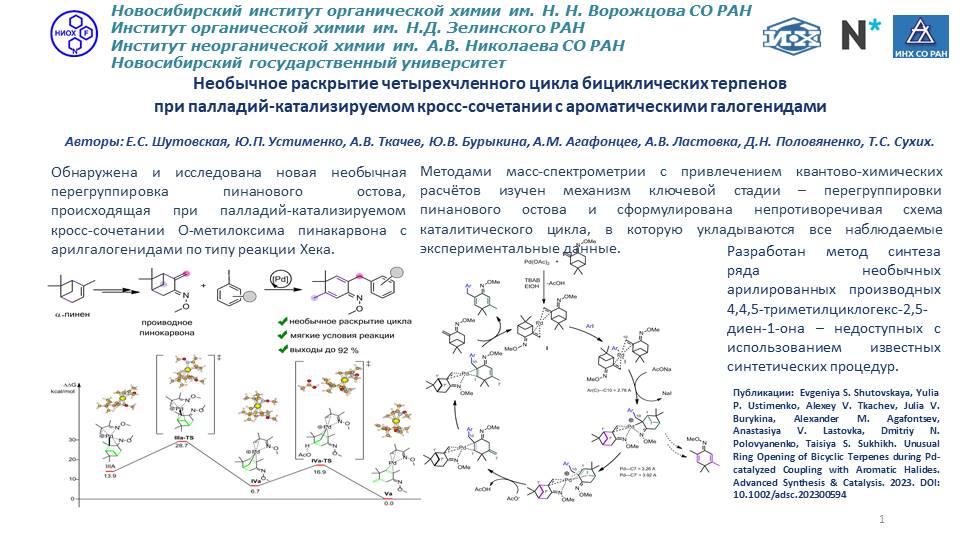

Необычное раскрытие четырехчленного цикла бициклических терпенов при палладий-катализируемом кросс-сочетании с ароматическими галогенидами

Авторы: Е.С. Шутовская, Ю.П. Устименко, А.В. Ткачев, Ю.В. Бурыкина, А.М. Агафонцев, А.В. Ластовка, Д.Н. Половяненко, Т.С. Сухих.

Обнаружена и исследована новая необычная перегруппировка пинанового остова, происходящая при палладий-катализируемом кросс-сочетании О-метилоксима пинакарвона с арилгалогенидами по типу реакции Хека.

Методами масс-спектрометрии с привлечением квантово-химических расчётов изучен механизм ключевой стадии процесса – перегруппировки пинанового остова и сформулирована непротиворечивая схема каталитического цикла, в которую укладываются все наблюдаемые экспериментальные данные.

Оптимизация экспериментальных процедур, приводящих к новой перегруппировке, позволила разработать метод синтеза ряда необычных арилированных производных 4,4,5-триметилциклогекс-2,5-диен-1-он – недоступных с использованием известных синтетических процедур.

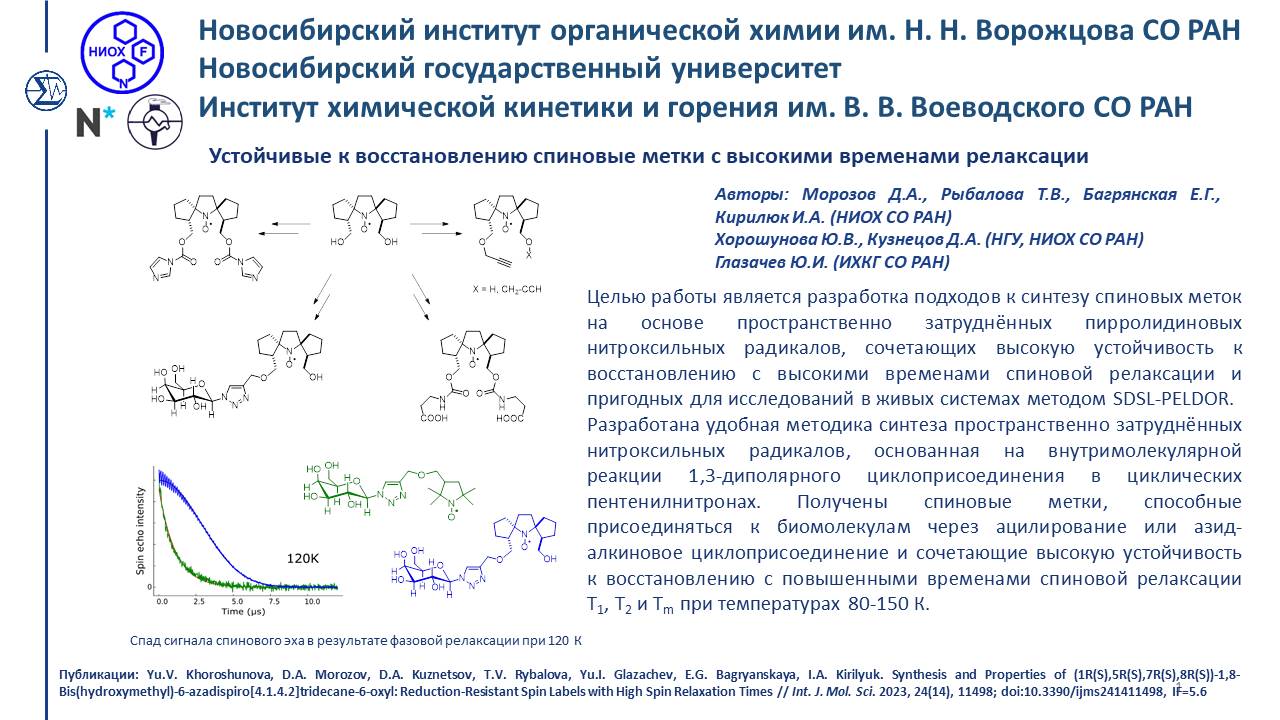

УСТОЙЧИВЫЕ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ СПИНОВЫЕ МЕТКИ С ВЫСОКИМИ ВРЕМЕНАМИ РЕЛАКСАЦИИ

Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН

Новосибирский государственный университет

Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН

Авторы: Морозов Д.А., Рыбалова Т.В., Багрянская Е.Г., Кирилюк И.А. (НИОХ СО РАН)

Хорошунова Ю.В., Кузнецов Д.А. (НГУ, НИОХ СО РАН)

Глазачев Ю.И. (ИХКГ СО РАН)

Публикации: Yu.V. Khoroshunova, D.A. Morozov, D.A. Kuznetsov, T.V. Rybalova, Yu.I. Glazachev, E.G. Bagryanskaya, I.A. Kirilyuk. Synthesis and Properties of (1R(S),5R(S),7R(S),8R(S))-1,8-Bis(hydroxymethyl)-6-azadispiro[4.1.4.2]tridecane-6-oxyl: Reduction-Resistant Spin Labels with High Spin Relaxation Times // Int. J. Mol. Sci. 2023, 24(14), 11498; doi:10.3390/ijms241411498, IF=5.6

Целью работы является разработка подходов к синтезу спиновых меток на основе пространственно затруднённых пирролидиновых нитроксильных радикалов, сочетающих высокую устойчивость к восстановлению с высокими временами спиновой релаксации и пригодных для исследований в живых системах методом SDSL-PELDOR.

Разработана удобная методика синтеза пространственно затруднённых нитроксильных радикалов, основанная на внутримолекулярной реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения в циклических пентенилнитронах. Получены спиновые метки, способные присоединяться к биомолекулам через ацилирование или азид-алкиновое циклоприсоединение и сочетающие высокую устойчивость к восстановлению с повышенными временами спиновой релаксации Т1, Т2 и Тm при температурах 80-150 К.

Исследование механизмов окислительных повреждений ДНК: имино-протонный обмен ДНК и динамика oxoG:C, oxoG:A

Новосибирский институт органической химии им Н. Н. Ворожцова СO РАН

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Новосибирский государственный университет

Авторы: Шернюков А.В., Багрянская Е.Г. (НИОХ СО РАН), Овчеренко С.С., Насонов Д.М. (НИОХ СО РАН, НГУ), Ендуткин А.В. (ИХБФМ СО РАН), Жарков Д.О. ИХБФМ СО РАН, НГУ)

Публикации:Dynamics of 8-Oxoguanine in DNA: Decisive Effects of Base Pairing and Nucleotide Context, Оvcherenko S.S., Shernyukov A.V., Nasonov D.M., Endutkin A.V., Zharkov D.O., Bagryanskaya E.G. Dynamics of 8-oxoguanine in DNA: Decisive effects of base pairing and nucleotide context. J. Am. Chem. Soc., 145, 2023, p. 5613–5617

Молекула ДНК – основной генетический материал в клетках человека – подвержена разным видам повреждения. В дальнейшем это вызывает мутации, которые приводят к раку и старению. В число самых распространенных повреждений в ДНК входит 8-оксогуанин, возникающий при окислении одного из четырех нормальных оснований – гуанина. Если напротив гуанина в ДНК всегда стоит цитозин, то напротив 8-оксогуанина клеточными системами могут включаться либо цитозин, либо аденин, и второй случай приведет к мутации, если только специальная система репарации ДНК не исправит эту ситуацию. Дефекты генов, отвечающих за удаление 8-оксогуанина, значительно повышают риск развития онкологических заболеваний. Однако до сих пор точно не известно, как белки репарации ДНК узнают эту видоизмененную пару оснований. Впервые экспериментально показано, что открытие и закрытие пар с 8-оксогуанином очень сильно зависит от того, какие основания расположены напротив повреждения и вокруг него. Мы адаптировали протокол ЯМР CLEANEX-PM для обнаружения имино-протонного обмена ДНК и проанализировали динамику oxoG:C, oxoG:A и их неповрежденных аналогов в нуклеотидных контекстах с различной энергией стэкинга. Даже в контексте плохого стэкинга пара oxoG:C открывается не легче, чем G:C, что свидетельствует против внеспирального захвата оснований с помощью Fpg/OGG1. В случаеОxoG напротив A значительно заселил внеспиральное состояние, что может способствовать распознаванию MutY/MUTYH. Полученные данные помогут лучше понять механизмы возникновения и предотвращения мутаций и усовершенствовать способы прогнозирования генетической предрасположенности к раку

Новые монотерпен-содержащие азолы, перспективные противогрибковые агенты

Новосибирский институт органической химии им Н. Н. Ворожцова СO РАН

Университет Хаджеттепе, Анкара, Турция

АО «НПФ «Микран»

Авторы: Руководитель работ – член-корр. РАН д.х.н. Салахутдинов Н.Ф.

Ответственные исполнители от НИОХ СО РАН: проф. РАН, д.х.н. Волчо К.П., к.х.н. Ли-Жуланов Н.С

Публикации: Antibiotics 12, 5, 818. doi: 10.3390/antibiotics12050818

Грибковые инфекции представляют собой серьезную угрозу здоровью и связаны не менее чем с 1.5 миллионами смертей во всем мире ежегодно. Разработка новых противогрибковых препаратов является сложной задачей, поскольку грибы являются эукариотами, и многие потенциальные мишени для лечения также встречается и у людей, увеличивая риск токсичности. Азолы уже давно являются противогрибковыми средствами первой линии в борьбе с грибковыми инфекциями. Однако, появление штаммов с лекарственной устойчивостью и связанное с этим увеличение смертности от системных микозов вынуждает разрабатывать препараты нового поколения. Нами, совместно с Университетом Хаджеттепе, Анкара, Турция, найдены новые гибриды, сочетающие азольное ядро и монотерпеновый фрагмент посредством пиперазинового линкера. Полученные гибриды продемонстрировали выдающуюся активность против широкого спектра грибковых штаммов с отличными значениями минимальной ингибирующей концентрации (МИК) как против флуконазол-чувствительных, так и против флуконазол-устойчивых штаммов Candida spp. Соединения с куминовым и пиненовым фрагментами продемонстрировали до 100 раз более низкие значения МИК, чем флуконазол, в отношении азол-устойчивых клинических изолятов. Таким образом, получены новые производные азолов, содержащие монотерпеновый фрагмент, и показана их высокая противогрибковая активность широкого спектра действия. Исследования выполнены в рамках гранта РНФ № 22-73-00046.

Эпикутикулярные липиды насекомых и растений. Фундаментальные и прикладные аспекты

Новосибирский институт органической химии им Н. Н. Ворожцова СO РАН

Институт цитологии и генетики СО РАН

Институт систематики и экологии животных СО РАН

Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова

Институт генетики растений и исследований сельскохозяйственных растений им. Лейбница

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН

Авторы: Морозов С.В., Черняк Е.И., Ганина М.Д., Домрачев Д.В. (НИОХ СО РАН), Герасимова С.В., Короткова А.М., Генаев М.А., Шмаков Н.А., Васильев Г.В., Кочетов А.В., Ефремова Т.Т., Чуманова Е.В. (ИЦИГ СО РАН), Колосовская Е.В., Вихорев А.В., Хлесткина Е.К. (ВИР), Тюрин М.В., Крюков В.Ю., Томилова О.Г., Толоконникова Х.П., (ИСиЭЖ СО РАН), Хертиг Х.В., Кумлен Й. (IPK), Малыш С.М. (ВИЗР) , Храмова Е.П. (ЦСБС)

Публикации: 1. Gerasimova, S.V.; Kolosovskaya, E.V.; Vikhorev, A.V.; Korotkova, A.M.; Hertig, C.W.; Genaev, M.A.; Domrachev, D.V.; Morozov, S.V.; Chernyak, E.I.; Shmakov, N.A.; et al. WAX INDUCER 1 Regulates –Diketone Biosynthesis by Mediating Expression of the Cer-cqu Gene Cluster in Barley. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 6762. doi: https://doi.org/10.3390/ ijms24076762;

2. Efremova T.T., Morozov S.V., Chernyak E.I., Chumanova E.V., Combining the genes of blue aleurone and purple pericarp in the genotype of spring bread wheat Saratovskaya 29 to increase anthocyanins in grain, Journal of Cereal Science, Volume 109, 2023, 103616, doi: https://doi.org/10.1016/j.jcs.2022.103616;

3. Tyurin, M.; Chernyak, E.; Tomilova, O.; Tolokonnikova, Х.П.; Malysh, S.M.; Khramova, E.; Morozov, S.; Kryukov, V. The Fungus Beauveria bassiana Alters Amounts of Sterols, Fatty Acids, and Hydroxycinnamic Acids in Potato Solanum tuberosum. Plants 2023, 12, 3938. doi: https://doi.org/10.3390/ plants12233938;

4. Ganina M. D., Tyurin M. V., Kryukov V. Yu., Morozov S. V., Patterns in the formation of isomeric homologous series of epicuticular hydrocarbons in Colorodo beetle Leptinotarsa decemlineata, Chemistry of Natural Compounds, Vol. 59, No. 6, November, 2023, DOI 10.1007/s10600-023-04189-z

Методами многовекторного хроматографического профилирования установлены составы эпикутикулярных липидов наиболее опасных насекомых-вредителей сельского хозяйства и важных сельскохозяйственных культур. Полученные данные использованы для изучения:

- процессов онтогенеза и адаптации колорадского жука и саранчовых к изменяющимся факторам биотической и абиотической природы, включая глобальные изменения климата;

- изменения состава вторичных метаболитов ячменя и пшеницы при направленной селекции и генном редактировании, а также картофеля при колонизации энтомопатогенными грибами;

- экологически безопасных способов регуляции насекомых-вредителей

Разработанные подходы и полученные данные имеют фундаментальное и практическое значение для работ в области биологии, энтомологии, сельского хозяйства, биотехнологии.