От киноискусства и живописи – до литературы и музыки – I

Российские химики умеют работать даже с «веществом» культуры

Об авторе: Юрий Александрович Золотов – академик РАН (Отделение химии и наук о материалах), председатель Комиссии РАН по истории химии; Александр Генрихович Толстиков – член-корреспондент РАН (Отделение химии и наук о материалах), действительный член (академик) Российской академии художеств (Отделение живописи), член Комиссии РАН по истории химии.

Толстиков А.Г. Танцовщица с бубном. (Золотая одалиска). 2018. Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова, г. Уфа

Толстиков А.Г. Танцовщица с бубном. (Золотая одалиска). 2018. Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова, г. Уфа

В эпиграфы к этому тексту просится известная фраза немецкого мыслителя XVIII века Георга Лихтенберга (1742–1799): «…Кто не понимает ничего, кроме химии, тот и ее понимает недостаточно». Творческой работе способствуют любознательность, широта интересов, эрудиция. Способный человек, которому до всего есть дело, может перебрасывать мостики идей, подходов, методов между, казалось бы, очень далекими друг от друга областями. Но бывает и так, что далекая область увлечет и целиком утянет к себе. Либо будет играть роль тайной или явной любовницы, как для физика Ньютона тайной любовницей была алхимия, а для химика Менделеева вполне явной – экономика.

Но это примеры перебрасываний в пределах одной сферы – сферы науки. Таких примеров много. Но нас сейчас интересует другая пара: химия – культура, причем только на российской почве.

Изобразительное искусство

Неутомимая деятельность привела М.В. Ломоносова в область изобразительного искусства. Выполненные им и под его руководством мозаичные картины стали выдающимся образцом художественного, научного и технического творчества великого ученого. В 1758 году Ломоносов составил проект оформления Петропавловского собора. Стены внутри собора, где находилась гробница Петра I, должны были украшать мозаичные картины, прославляющие деяния императора, своего рода памятник – надгробие. Из задуманных 12 произведений было завершено только одно – «Полтавская баталия», которое сейчас украшает здание президиума Санкт-Петербургского отделения РАН.

Мы еще поговорим об увлечении Д.И. Менделеева художественной литературой. Но главной страстью Дмитрия Ивановича, сравнимой с наукой, была живопись. Д.И. Менделеев и знаменитый портретист И.Н. Крамской явились основателями «Общества для единения ученых, художников и литераторов». С 1871 по 1873 год Менделев читал популярные лекции по химии членам этого общества. Особые отношения сложились у Дмитрия Ивановича с пейзажистом – новатором Архипом Куинджи. Статья Менделеева «Перед картиною А.И. Куинджи» 1880 года описывала то впечатление, которое произвел пейзаж художника «Лунная ночь на Днепре».

Алфимов В.М. Ассоциации.

Алфимов В.М. Ассоциации.

Частная коллекция

Как известно, президент АН СССР (1951–1961), академик Александр Николаевич Несмеянов, несмотря на огромную занятость, находил время и для сочинения романсов, которые исполнял Иван Козловский, и для собственных живописных опытов. Картины Александра Николаевича в последнее время не раз демонстрировались на выставках.

Очень интересен пример химика, академика И.Л. Кнунянца (1906–1990). Он создал метод синтеза акрихина, стал организатором завода «Акрихин», открыл полимеризацию капролактама и фактически создал капрон и фторполимеры… Но не менее он был известен как выдающийся коллекционер и реставратор произведений живописи и прикладного искусства. Доктор технических наук П.Е. Казарян писал в воспоминаниях о Кнунянце: «Иван Людвигович был не только коллекционером картин и мебели, но и реставратором, применяя им же созданные специальные растворители, считая, что это не ремесло, а тот же химический процесс... Посвящая редкие часы досуга этому делу, он сохранил для потомков замечательные произведения искусства».

Андрей Владимирович Киселев (1908–1984), профессор Московского университета, один из самых известных специалистов по адсорбции и хроматографии, тоже был большим знатоком живописи, дружил с известным художником Павлом Кориным и семьей Михаила Нестерова, имел собрание картин Ильи Машкова. Киселев собирал также произведения прикладного искусства. К его коллекции проявляли интерес Эрмитаж, Русский музей, музей в Кускове…

Несмеянов А.Н. Пейзаж. Осень.

Несмеянов А.Н. Пейзаж. Осень.

Частная коллекция

А вот известный химик-органик, академик В.А. Тартаковский свои впечатления в путешествиях по России и за рубежом фиксирует с помощью фотоаппарата. Для Владимира Александровича окружающий мир – объект вдумчивого изучения с позиции ученого-естествоиспытателя. Он много и успешно экспериментирует, обрабатывая цифровые фотографии с привлечением современных компьютерных технологий.

Значительных вершин в живописи достиг член-корреспондент РАН А.Г. Толстиков. Сегодня Александр Генрихович зрелый, искушенный мастер кисти, академик Российской академии художеств по отделению живописи, член Московского союза художников и Творческого союза художников России, лауреат премии им. В. Попкова.

Сфера научных интересов академика С.Л. Вотякова – геокристаллохимия и спектроскопия минералов. Что же подвигнуло и его к занятию живописью? Зачем сначала директору Института геологии и геохимии УрО РАН, а теперь заведующему лабораторией физико-химических методов анализа в этом же институте еще добровольно взваливать на себя организацию и руководство объединением «Ученые-художники»? Напрашивается единственный ответ – непостижимая сила искусства.

В одной из своих статей Сергей Леонидович так объяснял этот феномен: «Оглядываясь назад, только об одном хочется сказать. Как представляется сейчас, в моей жизни был один очень важный рубеж, причем произошел он не очень давно, в 1990-е годы, но расколол он жизнь достаточно серьезно на две неравные и такие разные части. До него была одна жизнь, наполненная своими радостями, будничной работой, какими-то мелкими и крупными победами и поражениями, учебой на физтехе УПИ (Уральского политехнического института), защитами диссертаций, воспитанием детей. А потом что-то произошло, и возникла совсем другая, новая жизнь, с новым содержанием, с новым всепоглощающим интересом, интересом к цвету вокруг, к цвету листьев деревьев, к цвету неба и воды, камня и чистой краски из тюбика, к цвету на палитре, на картоне и холсте».

Мозаичная картина работы М.В. Ломоносова

Мозаичная картина работы М.В. Ломоносова

«Полтавская баталия» сейчас украшает

здание президиума Санкт-Петербургского

отделения РАН. Фото Андрея Ваганова

Родители Домрачева были артисты: виолончелист – папа, балерина – мама. Ясно, почему художественное творчество Георгия Алексеевича преимущественно наполнено лицедейством, театрально-концертной бутафорией.

Автор афоризмов К. Пирсон написал: «Все великие ученые были в известном смысле великими художниками; человек, не обладающий воображением, может собрать факты, но не сделает великого открытия».

Наука vs искусство

Пикассо говорил, что искусство – ложь, с помощью которой мы постигаем истину. Различия между наукой и искусством существенны. «Искусство – это «я», наука – это «мы» – так писал Гёте. Научное знание гораздо более объективно. Например, если бы немецкий физик Георг Симон Ом не установил свой знаменитый закон, это сделали бы другие. Произведения же искусства отмечены печатью индивидуальности и в этом смысле неповторимы. Картину «Завтрак на траве» Эдуарда Моне не мог бы создать никто другой, картина даже на тот же сюжет была бы иной. Не случайно известный химик-теоретик, лауреат Нобелевской премии 1981 года Роальд Хофман, ставший еще и поэтом, эссеистом и литературным критиком, опубликовал стихотворение «The Difference Between Art and Science» («Разница между искусством и наукой»).

Художнику Жоржу Браку принадлежат слова: «Наука успокаивает, искусство же существует для того, чтобы не дать успокоиться». Можно согласиться с тем, что касается искусства. Но успокаивает ли наука? В каком смысле успокаивает? Не в творческом же процессе! Разве что если получен бесспорный результат. Да и в этом случае трудно говорить о каком-то успокоении. Если под наукой понимать процесс получения нового знания, а не застывшую совокупность знаний, когда-то кем-то полученных, то ни о каком успокоении речи быть не может. Вообще, творчество – в любой сфере – с покоем не сочетается.

Театр и кино

Из химии вышло по крайней мере два кинорежиссера. Один из них, выпускник химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1964), Оскар Анатольевич Никич (Криличевский); он был также сценаристом. Во время учебы в университете работал лаборантом в Институте химической физики АН СССР, а затем научным сотрудником Института высоких температур. Как режиссер создал фильм «У самого Черного моря» (1975), автор сценариев большого числа фильмов, в том числе «Дубровский», «Отцы и дети», «Знак беды». Лауреат Госпремии СССР (1986).

Еще один кинорежиссер из химиков – Вадим Юсупович Абдрашитов, окончил Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева в 1967 году. Фильмы его известны и любимы, высоко оценены специалистами-киноведами и критиками: «Парад планет», «Плюмбум, или Опасные игры», «Время танцора»… Абдрашитов – лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков (1938–2021) после окончания Ленинградского технологического института им. Ленсовета работал в Институте пластических масс. О нем как об актере кино и театра говорить не надо, все его прекрасно знают.

Как тут не вспомнить, что академик Юрий Анатольевич Овчинников в молодости играл Маяковского…

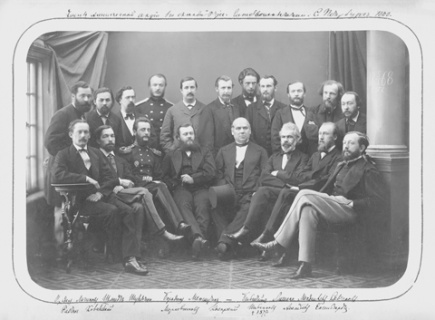

Александр Бородин (стоит пятый слева) среди основателей Русского химического общества. Стоит второй справа – Дмитрий Менделеев, сидит четвертый слева – Владимир Марковников. Фото 1868 г.

Александр Бородин (стоит пятый слева) среди основателей Русского химического общества. Стоит второй справа – Дмитрий Менделеев, сидит четвертый слева – Владимир Марковников. Фото 1868 г.

В перечне химиков-литераторов первым, конечно, стоит Михаил Васильевич Ломоносов с его одами и письмами в стихах. Более того, в течение полутора столетий Ломоносов практически не был известен как химик, но как поэта его хорошо знали.

Химия литературы

Вот строки Пушкина из его «Путешествия из Москвы в Петербург» о М.В. Ломоносове: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силой понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытия Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художества мозаическими произведениями и, наконец, открывает нам истинные источники нашего поэтического языка».

В конце XIX века на естественном отделении Физико-математического факультета Московского университета, у профессора В.В. Марковникова учился способный студент Борис Бугаев, которого мы теперь знаем как поэта Андрея Белого. Потом Белый называл Марковникова добрым, очень сердечным крикуном и буяном. У Белого есть такие строки:

Передо мною мир стоит

Мифологической проблемой:

Мне Менделеев говорит

Периодической системой.

Можно предполагать, что Менделеев имел отношение к Белому не столько периодической системой, сколько тем, что был любящим отцом дочери Любы, с которой Белый дружил. А Люба была женой Александра Блока.

Сам Дмитрий Иванович в молодые годы увлекался сочинением стихов, высоко ценил творчество Шекспира, Шиллера, Гёте и Байрона, а также русских классиков, начиная с Василия Жуковского и Александра Пушкина. Любил творчество В.И. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета.

Слушатели Менделеева вспоминали: «Аудитория Менделеева всегда была переполнена... Раз пришел Дмитрий Иванович к студентам расстроенный, бледный, долго ходил молча, потом начал говорить – о Достоевском, который только что скончался. Под впечатлением этой смерти он не мог удержаться, чтобы не высказать своих чувств. Говорил он так, сделал такую ему характеристику, что, по словам студентов, не было ни до, ни после глубже, сильней и проникновенней. Пораженные студенты молчали, тихо-тихо разошлись и навсегда сохранили память об этой лекции».

Портрет композитора и ученого-химика

Портрет композитора и ученого-химика

Александра Порфирьевича Бородина. 1888.

Государственный Русский музей.

Химический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в начале 70-х годов ХХ столетия окончил поэт Бахыт Кенжеев. Потом он несколько лет работал там же на кафедре коллоидной химии. В 1982 году Быхыт уехал в Канаду, где живет постоянно, но часто приезжает в Россию. На русском языке вышло около десятка его поэтических книг и три романа. В 2000-м Кенжеев получил премию «Антибукер», учрежденную «Независимой газетой» в пику престижной англо-российской премии «Букер».

Еще один поэт, выпускник того же химфака (1958) – Владимир Костров. После МГУ он работал три года инженером на Загорском оптико-механическом заводе; автор нескольких изобретений. В литературе – со студенческих лет. У него немало поэтических книг, на его стихи писали песни Пахмутова, Мурадели и другие композиторы. Костров был секретарем Союза писателей Москвы, заместителем главного редактора журнала «Новый мир», он лауреат многих премий, в том числе Большой литературной премии России (2002).

Вот строки Кострова:

А может быть, и двери рая

Скрипичный открывает ключ.

Эти строки перекидывают мостик к теме «Химия и музыка», но до нее еще не так близко.

Член-корреспондент Отделения химии и наук о материалах РАН Николай Николаевич Олейников не был поэтом, но писал стихи на химические темы, у него была поэма о высокотемпературной сверхпроводимости. По поводу одного из сложных химических соединений, обладавшего такой проводимостью, Олейников написал:

Пред вами известный оксидный состав,

Который, недавно пред нами представ,

Умы взбудоражил как ритмика джаза,

А многих ученых довел до экстаза.

Варлам Шаламов когда-то записал: «Искусство стиха – это не чудо, а самой высокой квалификации мастерство, по сравнению с которым любые научные разгадки, научная проза кажутся безвкусным занятием» (Шаламов В. Из записных книжек. «Знамя». 1995, № 6. С. 164). Ну, насчет безвкусности научных занятий Шаламов написал зря…

Известный писатель-эмигрант Марк Алданов (это псевдоним; настоящая фамилия – Ландау, 1886–1957), автор многих романов, особенно исторических, – тоже химик. Он окончил Киевский университет, два факультета – юридический и физико-математический по отделению химии. Во время Первой мировой войны, будучи в Петрограде, Алданов разрабатывал способы защиты от химического оружия. Уехал он из России в 1918 году и в эмиграции продолжал всю жизнь работать в области химии. В 1937 году издана его книга «Актинохимия», в 1951-м – книга «К возможности новых концепций в химии». Параллельно он создал литературные произведения, многие из которых теперь изданы у нас.

Вот что было написано в предисловии к роману Алданова «Ключ», который был напечатан в одном из наших толстых журналов: «…за пределами нашей страны это знаменитость, один из известнейших русских исторических романистов, в эмигрантской прозе его имя называют вслед за Буниным и Набоковым. О нем спорят, пишут воспоминания и диссертации. Его собрание сочинений составило бы около сорока томов, романы его переведены на десятки языков, в том числе «Ключ» – на английский, голландский, итальянский, польский, шведский».

Химическое отделение физико-математического факультета Московского университета окончил известный писатель Василий Гроссман (1905–1964). Это псевдоним Иосифа Соломоновича Гроссмана. По окончании университета Гроссман три года работал инженером-химиком в Макеевском научно-исследовательском институте по безопасности горных работ, заведовал химической (газово-аналитической) лабораторией на угольной шахте Смолянка 11 в Донбассе. Затем – старший научный сотрудник химической лаборатории в Донецком областном Институте патологии и гигиены труда, ассистент кафедры общей химии в Сталинском медицинском институте. В 1933 году переехал в Москву, где стал работать старшим химиком, а затем заведующим лабораторией и помощником главного инженера на карандашной фабрике им. Сакко и Ванцетти.

Борис Бугаев (Андрей Белый) учился

Борис Бугаев (Андрей Белый) учился

в университете у замечательного русского

химика В.В. Марковникова.

Кузьма Петров-Водкин.

Портрет Андрея Белого. 1932 г.

Историк Рой Медведев («Они окружали Сталина») пишет о том, как член Политбюро и секретарь ЦК КПСС М.А. Суслов закрыл вопрос о публикации романа В. Гроссмана. Суслов говорил на разные темы, а об «арестованном» романе писателя сказал кратко: «…я этой книги не читал, читали два моих референта, товарищи, хорошо разбирающиеся в художественной литературе, которым я доверяю, и оба, не сговариваясь, пришли к единому выводу – публикация этого произведения нанесет вред коммунизму, Советской власти, советскому народу».

На просьбу Гроссмана вернуть ему хотя бы авторский экземпляр рукописи Суслов ответил: «Нет, нет, вернуть нельзя. Издадим пятитомник, об этом романе и не думайте. Может быть, он будет издан через двести-триста лет».

Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова окончил драматург, автор многих популярных в 1960–1970-х годах пьес Валентин Азерников. Пьеса «Возможны варианты» (1975), поставленная в театре им. Моссовета, была положена в основу художественного телефильма «По семейным обстоятельствам». По сценариям Азерникова снято более двадцати фильмов. Кто знает, может быть, в пьесах и сценариях Азерникова как-то находили отражения и коллизии в химическом сообществе?

Мы назвали примеры пополнения писательского списка химиками. Но один раз химия нанесла писателю прямой урон. В сентябре 1802 года Александр Николаевич Радищев, почувствовав себя плохо, принял лекарство, которое требовалось запить водой. На столе стоял стакан с бесцветной прозрачной жидкостью. Радищев взял его и выпил содержимое залпом. Однако в стакане была не вода, а царская водка. Эту смесь приготовил сын Радищева, чтобы чистить свои эполеты.

Музыка химии

В книге «Великие химики» Эдуард Фэбер написал: «Эволюция химии – это драма, написанная и сыгранная великими химиками» (Farber E. Great Chemists. New York: Interscience. 1961, p. IX).

Было бы неприлично начать разговор о химиках-музыкантах с кого-то другого, а не с Александра Порфирьевича Бородина (1833–1887). Он был химиком-органиком, профессором Медико-хирургической академии в Петербурге, членом Императорской академии наук.

В книге немецкого исследователя Ханса Юргена Квадбек-Сигера о Бородине написано, что даже среди химиков он, вероятно, лучше известен своими «Половецкими плясками», чем химическими работами (H-J. Quadbeck-Seeger.R. Faust, G. Knaus, U. Siemeling. World Records in Chemistry. Weinheim, Wiley-VCH, 1999, p. 141). Однако именем Бородина названа реакция декарбоксилирования (1861). Химические работы Бородина были хорошо известны и пользовались признанием. Он разработал способы получения бромзамещенных жирных кислот (1861) и фторангидридов органических кислот (1862), получил фтористый бензоил – первое фторорганическое вещество, полученное в лаборатории; разработал способ определения мочевины действием солей бромноватистой кислоты с помощью оригинального аппарата. Бородин известен также разработкой способа определения азота в моче (1875).

Почти одновременно с известным химиком французского происхождения Шарлем Адольфом Вюрцем Бородин открыл реакцию альдольной конденсации. Однако, узнав из журнала немецкого химического общества, что Вюрц получил аналогичный продукт, Бородин послал в этот журнал краткое сообщение о своих исследованиях по альдолю, но от дальнейшего изучения этой реакции отказался.

Один из учеников Бородина, химик М. Гольдштейн, писал потом:

«Когда Бородина спросили, отчего он уступил Вюрцу исследование альдолев, он вздохнул и сказал: «Моя лаборатория еле существует на те средства, которые имеются в ее распоряжении, у меня нет ни одного помощника, между тем как Вюрц имеет огромные средства и работает в двадцать рук благодаря тому, что не стесняется заваливать своих лаборантов черной работою». Каждый русский ученый поймет глубокую правду и гуманность этих слов».

Сегодня известно, что Бородин как ученый-химик опубликовал 42 научные статьи. С другой стороны, Бородин – автор 25 крупных музыкальных произведений. Писал романсы, фортепианные пьесы, камерно-инструментальные ансамбли. После знакомства в 1862 году с М.А. Балакиревым вошел в его «Могучую кучку» – творческое содружество русских композиторов. Опера «Князь Игорь» стала образцом национального героического эпоса в музыке. Своими Первой (1867) и Второй (Богатырской, 1876) симфониями Бородин положил начало русским классическим симфониям.

С 4-го съезда русских естествоиспытателей, состоявшегося в Казани в августе 1873 года, Бородин пишет жене: «В нашей химической секции было много интересных сообщений, и между ними, скажу не хвастаясь, мы были одни из самых видных; достоинство и число их (7 штук!) импонировало сильно всем членам секции и выдвинуло нашу лабораторию сильно во мнении химиков и даже не химиков».

А теперь столкнем два мнения о Бородине.

Д.И. Менделеев: «Бородин стоял бы еще выше по химии, принес бы еще более пользы науке, если бы музыка не отвлекла его слишком много от химии».

Авторитетный музыкальный критик Владимир Васильевич Стасов: «К несчастью, академическая служба, комитеты и лаборатория, а отчасти и домашние дела страшно отвлекали Бородина от его великого дела». Понятно, что «великим делом» Стасов считал музыку.

Интересно, а что сам Бородин считал для себя главным? Ответ можно найти в одном из его писем (1876): «У других музыка прямое дело, обязанность, цель жизни, у меня – отдых, потеха, блажь, отвлекающая меня от прямого моего настоящего дела – профессуры, науки». Биограф так пишет о занятиях его музыкой: «Музыке уделял немногие часы досуга и, главным образом, каникулярное время».

Не только Бородин

Некоторые другие химики – во всяком случае, химики по базовому образованию – тоже проявили себя в музыке.

Все знают замечательные песни из мультфильма «Бременские музыканты». Автор музыки Геннадий Игоревич Гладков окончил в 1954 году Московский химический политехникум им. В.И. Ленина и два года затем работал мастером опытного завода Научно-исследовательского института органических полупродуктов и красителей (НИИОПиК). Гладков написал большое число музыкальных произведений, особенно для кино и театра, в том числе, например, музыку к кинофильму «Убить дракона», оперетту «Собака на сене».

Композитор Владимир Сергеевич Дашкевич окончил в 1956 году Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова (МИТХТ). Потом шесть лет работал инженером на заводе полимеров и резинотехнических изделий. Но в итоге он стал известен как композитор, автор оратории «Фауст», музыки ко многим кинофильмам, например «Вор», «Му-Му», «Зойкина квартира».

Юрий Леонович Гринштейн – выпускник Днепропетровского химико-технологического института – автор трех симфоний, концерта для фагота, песен, многих других музыкальных произведений. Он же альтист, много лет играл в оркестре Московского дома ученых. А работал как химик в Институте технического стекла, кандидат технических наук, автор многих научных работ.

Все, о чем здесь рассказано, с исчерпывающей полнотой можно обобщить словами академика А.Е. Арбузова, кстати, блестящего профессионального виолончелиста: «Не могу представить себе химика, незнакомого с высотами поэзии, с картинами мастеров живописи, с хорошей музыкой. Без этого вряд ли он создаст что-либо значительное в своей области».

* * *

В общем, в качестве Post Scriptum просится высказывание футуролога, классика современной научной фантастики, американца Роберта Хайнлайна: «Специализация – удел насекомых».

ИСТОЧНИКИ

От киноискусства и живописи – до литературы и музыки – I Российские химики умеют работать даже с «веществом» культуры

Независимая (ng.ru), 27/02/2024 pdf

От киноискусства и живописи – до литературы и музыки – II Российские химики умеют работать даже с «веществом» культуры

Независимая (ng.ru), 13/03/2024 pdf