Sidebar

- Информация о материале

- admin

- Новости Института

- Просмотров: 411

smartpiknik.ru

СП2025

Смарт Пикник — это мероприятие, на котором вы познакомитесь с научно-техническими достижениями местных инноваторов, стартаперов, ученых и окунетесь в мир научно-популярного контента

- Информация о материале

- admin

- Новости Института

- Просмотров: 364

22.05.2025 в 16.00 в Администрации Советского района по адресу пр. Ак. Лаврентьева, 14, в конференц-зале состоится «Информационный день мэрии города Новосибирска» на тему «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого будет показана презентация проекта благоустройства озелененной территории вдоль набережной ОбьГЭС.

Вы сможете задать интересующие вас вопросы, ознакомиться с системой голосования приложений.

Приглашаем принять участие в информационном дне и не остаться равнодушными!

- Информация о материале

- admin

- Новости Института

- Просмотров: 371

17 мая в Академгородке состоялись соревнования по волейболу, организованные профсоюзом СО РАН. В турнире принимали участие команды, состоящие из членов профсоюзов научных институтов Ака

17 мая в Академгородке состоялись соревнования по волейболу, организованные профсоюзом СО РАН. В турнире принимали участие команды, состоящие из членов профсоюзов научных институтов Академгородка.

В составе сборной «НИОХ + ИНХ» от нашего института выступили: Родион Андреев в качестве бессменного капитана команды, Денис Морозов и Екатерина Радюш.

По итогам Первенства 1 место у сборной ИХБФМ + ФИЦ ИВТ, 2 место у сборной НИОХ + ИНХ, 3 место у сборной ИХКГ + ИТПМ.

Поздравляем спортсменов и желаем им будущих побед!

- Информация о материале

- admin

- Новости Института

- Просмотров: 451

Решения, принятые в результате многосторонних переговоров окажут мощный эффект в борьбе с загрязнением окружающей среды, изменением климата и утратой биоразнообразия.

- Информация о материале

- admin

- Новости Института

- Просмотров: 290

В апреле в лабораториях Образовательного парка им. О. Кошевого в г. Бердске проходил очный этап регионального конкурса для старшеклассников Новосибирской области «Большие вызовы». Сотрудники нашего института приняли участие в качестве наставников для ребят.

Конкурс состоял из нескольких лабораторных работ по направлению «Новые химические материалы и нанотехнологии» с дальнейшей защитой своих результатов. До очного этапа школьники изучали теоретические основы, необходимые для создания проектов, а сейчас уже проходили практический отборочный этап. В конкурсе участвовало 22 школьника - 11 команд по 2 человека. Лабораторные работы состояли из двух синтезов неорганических соединений и одного-двух опытов изучения кинетики реакций.

От нашего института наставниками для ребят выступили: аспирант НИОХ 1-го года, м.н.с. Лаборатории физиологически активных веществ Анастасия Александровна Дивейкина, к.х.н., н.с. ЛФАВ Александр Сергеевич Филимонов, инженер 1 кат. Лаборатории медицинской химии Александр Сергеевич Кильметьев и к.х.н., с.н.с. ЛФАВ Николай Сергеевич Ли-Жуланов.

Ребята, которые успешно справились с лабораторными работами, продолжили обучение в рамках очной образовательной программы.

Фото: https://vk.com/altair_rc

- Информация о материале

- admin

- Новости Института

- Просмотров: 345

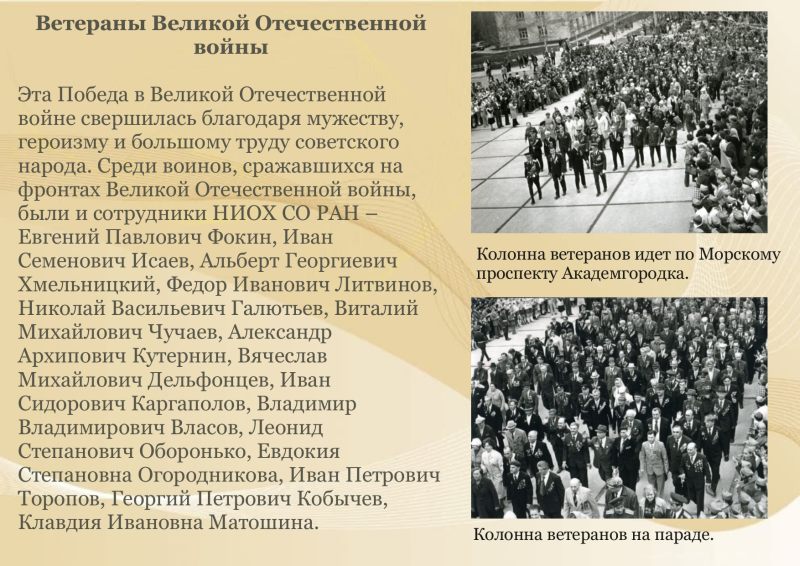

Уважаемые сотрудники Института!

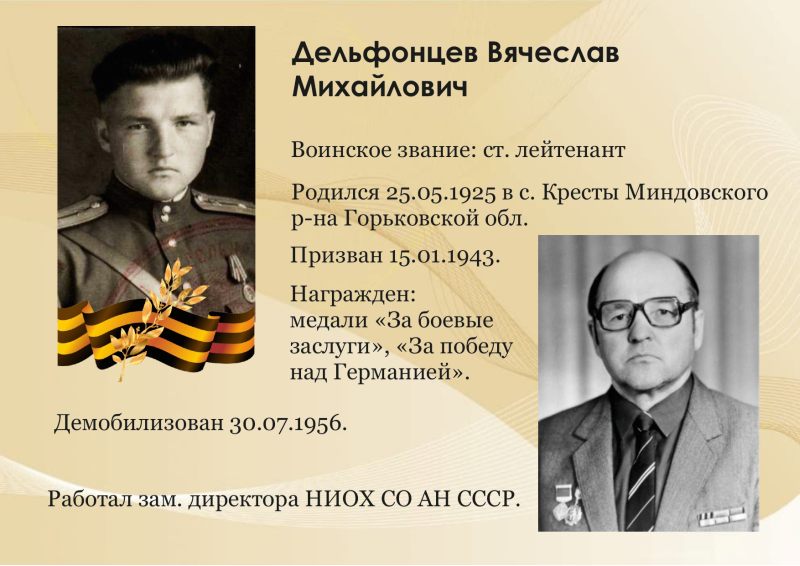

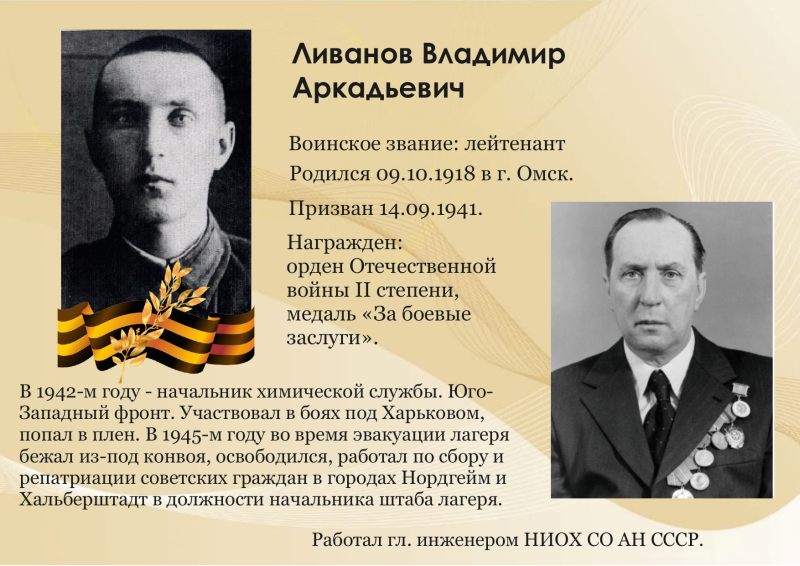

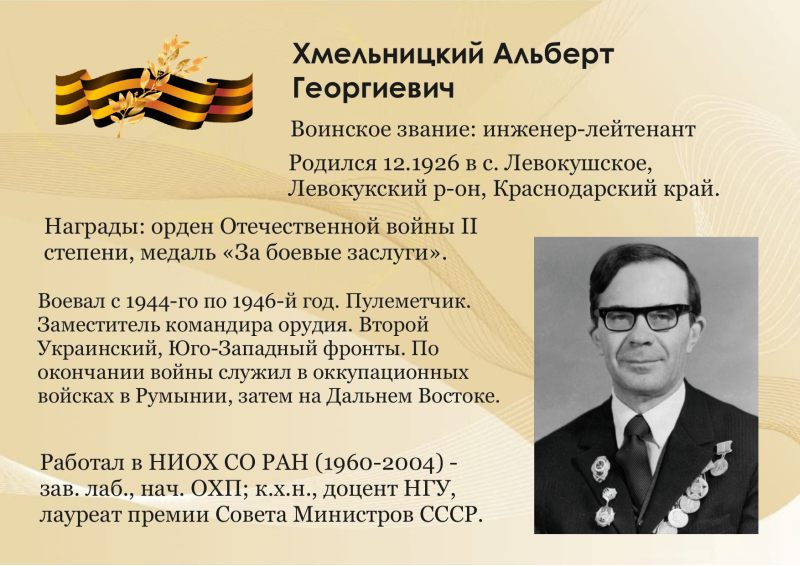

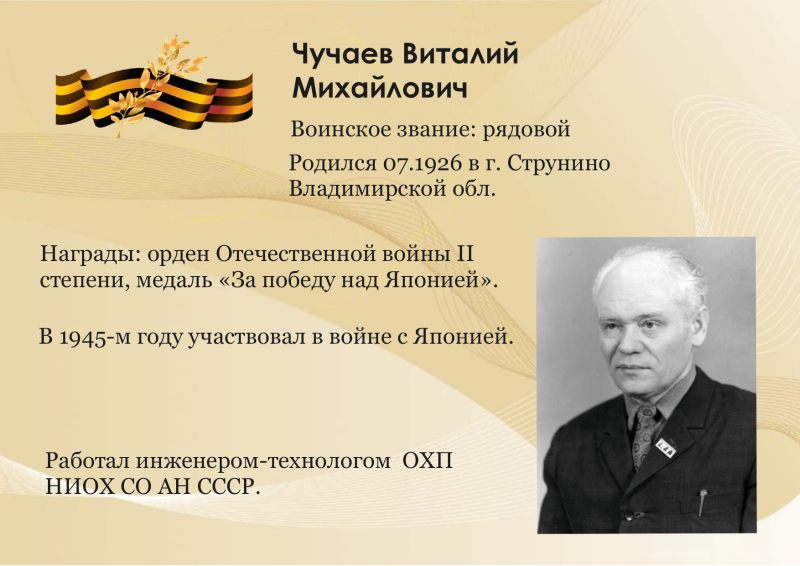

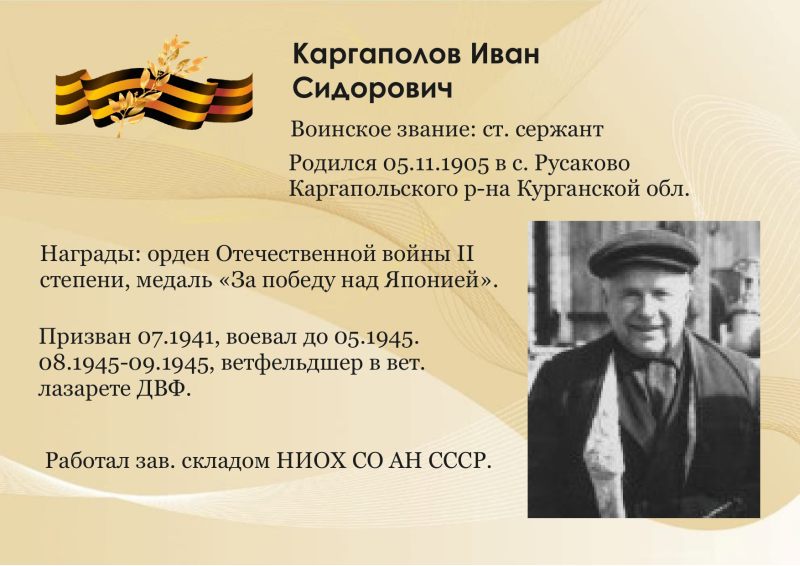

Представляем вашему вниманию виртуальную выставку«Наши сотрудники - участники Великой отечественной войны 1941-1945 гг.» <http://web.nioch.nsc.ru/library/image-2022/80_2025.pdf>. На выставке представлены фотографии и информация о сотрудниках НИОХ СО РАН, которые участвовали в боях за Родину в 1941-1945 гг.

Научная библиотека НИОХ СО РАН

- Информация о материале

- admin

- Новости Института

- Просмотров: 387

План основных районных праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

| Мероприятие | Дата | Время | Место проведения |

|---|---|---|---|

|

Встреча под гитару «И она ответила: Победа!» |

03.05.2025 |

15-00 |

МБУК ДК «Приморский» ул. Молодости, 15 |

|

Районная патриотическая акция «Георгиевская ленточка» |

с 01.05.2025 до 09.05.2025 |

в течение дня |

Территория Советского района |

|

Акция «Стена Памяти» |

05.05.2025 - 10.05.2025 |

в течение дня |

МБУК ДК «Приморский» ул. Молодости, 15 |

|

Литературная галерея писателей-фронтовиков «Опалённые строки» |

06.05.2025 |

15-00 |

ЦРБ им. М. В. Ломоносова ул. Софийская, 2 |

|

Торжественное собрание, праздничный концерт, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |

06.05.2025 |

15-00 |

ДК «Академия», ул. Ильича, 4 |

|

Концерт «Старая военная пластинка», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов |

06.05.2025 |

18-00 |

ОО ДМ «Маяк», Ул. Русская, 1а |

|

Концерт «Дорогами Победы» |

06.05.2025 |

18-00 |

МБУДО ДМШ № 9, ул. Молодости, 13 |

|

Шествие и митинг, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов |

07.05.2025 |

Построение у ОУ 10-00 Митинг – 11-00 |

Построение колонны Тружеников, 10. (движение по тротуарам) - «Дом молодежи «Маяк» - Аллея Памяти, ул. Руcская, 1а |

|

Митинг и возложение цветов к Памятному знаку, посвященного 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. |

07.05.2025 |

11-00 |

пр. Строителей, 27 |

|

Культурно-историческая программа с элементами реконструкции «Нам нужна одна Победа» |

07.05.2025 |

15-00 |

ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (НГУ), ул. Пирогова, 2, площадка перед Главным корпусом |

|

Музыкально-проекционный показ «Юность помнит» (название на согласовании, может быть скорректировано) |

07.05.2025 |

21-40 |

Арт-резиденция «Юность», проспект Строителей, 21 |

|

Митинг, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов - м-н Нижняя Ельцовка |

08.05.2025 |

10-00 |

Мемориал «Ушедшим в вечность – вечная память», Бердское шоссе |

|

Митинг и возложение цветов к Стеле Герою Советского Союза В. А. Бердышеву (паспорт улицы) |

08.05.2025 |

Митинг 10-00 Возложение 10-40 |

Митинг ЦО № 165 им. В. А. Бердышева, ул. Бердышева, 15 Возложение – Пересечение улиц Бердышева и Печатников |

|

Возложение цветов к Стеле Герою Советского Союза Г. М. Ивлеву (паспорт улицы) |

08.05.2025 |

11-00 |

ул. Приморская,30а |

|

Велопроезд, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов |

08.05.2024 |

11-50 |

Боровая Партия, 17 – Боровая Партия¸4 (70 метров) |

|

Митинг, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов - п. Боровая партия |

08.05.2025 |

12-00 |

Жилой район Кирово, ул. Боровая партия, 4 |

|

Праздничная программа, посвященная 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, полевая кухня |

08.05.2025 |

13-00 |

Площадка перед ул. Боровая Партия, 13 |

|

Всероссийская акция «Свеча памяти» на площадках Советского района |

08.05.2025 |

21-30 |

МБУК ДК «Академия», ул. Ильича, 4; |

|

22-00 |

Аллея Памяти ул. Русская, 1а |

||

|

22-00 |

Памятник воину – освободителю «Алеша-Сибиряк» ул. Новоморская,14 |

||

|

22-00 |

Мемориал «Ушедшим в вечность – вечная память» Нижняя Ельцовка |

||

|

Митинг и возложение цветов у памятника воину-освободителю «Алеша Сибиряк» |

09.05.2025 |

10-00 |

Памятник воину – освободителю «Алеша-Сибиряк» ул. Новоморская,14 |

|

Митинг у «ДК Академия» и возложение цветов к памятнику «Вальс Победы» |

09.05.2025 |

10-00 |

«ДК Академия», ул. Ильича, 4 |

|

Народное гуляние «Ликуй, Победная весна!», посвященное 80-й годовщине Победы в ВОВ: праздничные концертные программы |

09.05.2025 |

Утренняя программа на площади с 11-00 Дневная программа в зрительном зале 13-30 Вечерняя программа на площади с 19-00 до 22-00 |

МБУК ДК «Академия», ул. Ильича, 4 |

|

Праздничная программа, посвященная 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов |

09.05.2025 |

Интерактивные уличные площадки 16-00 Вечерняя уличная программа 19-00 |

МБУК ДК «Приморский», ул. Молодости, 15 |

|

Праздничная программа, посвященная 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов |

09.05.2025 |

с 13-00 до 18-00 |

ПКиО «У моря Обского», главная сцена, ул. Софийская, 15 |

|

с 13-00 до 15-00 |

Концертная программа Гала-концерт «Строки, опаленные войной» |

||

|

Матч «АКАДЕМГОРОДОК – НОВОСИБИРСК», посвященный 80-летию Дня Победы |

09.05.2025 |

12-00 |

площадка Новосибирского государственного университета, ул. Пирогова, 1 |

|

Выставка К. Дверина «Ностальгия по настоящему» |

09.05.2025 |

10-00 |

Новосибирский Дом ученых Морской проспект, 23 Регистрация на входе |

|

Концертная программа хора НДУ «АХ, Академ» |

09.05.2025 |

15-00 |

Новосибирский Дом ученых, фойе Малого зала Морской проспект, 23 Регистрация на входе |

|

Праздничная программа, посвященная 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов |

09.05.2025 |

Дневная программа с 15-00 Вечерняя программа с 19-00 до 21-55 |

ТРК «Эдем», ул. Кутателадзе 4/4 |

- Информация о материале

- admin

- Новости Института

- Просмотров: 434

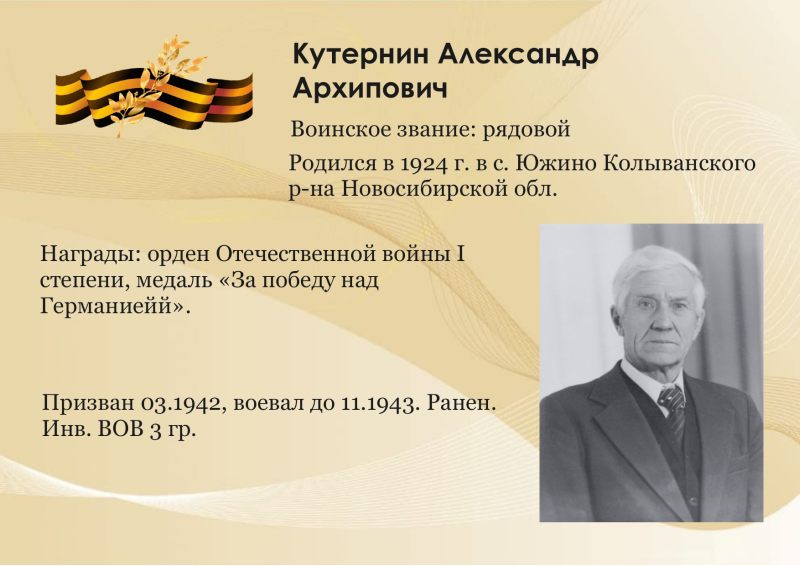

На заседании наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня СиббиоНОЦ под председательством губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова руководитель молодежной лаборатории химии и технологии вторичных метаболитов растений и животных НИОХ СО РАН к.х.н Максим Евгеньевич Миронов выступил с докладом о результатах научной работы за 2023-2024 годы.

Открывая заседание наблюдательного совета, глава региона отметил, что важнейшая миссия СиббиоНОЦ – стимулирование развития кооперационных связей между исследовательскими и инновационными организациями, предприятиями реальных секторов экономики в сфере медицины, фармакологии, в агропромышленном комплексе. По итогам 2024 года участниками СиббиоНОЦ стали 6 вузов, 11 научных организаций, 7 компаний, представляющих экологический сектор, 50 компаний аграрной сферы, 22 медицинские компании. В качестве одного из примеров успешной деятельности была названа молодежная лаборатория химии и технологии вторичных метаболитов растений и животных НИОХ СО РАН

Как сообщил заведующий лабораторией, к.х.н. Максим Евгеньевич Миронов, основное направление деятельности возглавляемой им молодежной лаборатории - разработка технологий выделения вторичных метаболитов с ценной биологической активностью и их направленные синтетические трансформации для получения перспективных агентов медицины и сельского хозяйства. На основе результатов исследований ведется создание технологий производства сельскохозяйственных композиций, фармакологических и косметических средств, а также производство сельскохозяйственных, медицинских и косметических продуктов с использованием материально-технической базы Инжинирингового центра НИОХ СО РАН.

В составе лаборатории 20 сотрудников возрастом до 39 лет, в том числе - 5 кандидатов химических наук, 2 аспиранта и 4 студента НГУ и НГТУ. За счет гранта Правительства Новосибирской области были приобретены газовый хроматограф, газовый хроматограф с масс-селективным детектором, аналитические весы, химические реакторы, вакуумная станция, установка обратного осмоса.

Результатом проведенных исследований стала разработка технологически перспективных подходов модификации структуры фломизоиковой кислоты с возможностью масштабирования получения наиболее ценных соединений, найдены новые потенциальные медицинские агенты противоопухолевого, противовоспалительного и анальгетического действия, а также доказана эффективность подхода введения дополнительных фармакофорных фрагментов в структуру фурановых дитерпеноидов для получения новых биологически активных соединений.

«Как перспективное направлением мы видим разработку экологически чистой технологии экстракции красителей из натурального растительного сырья для пищевой промышленности и косметики, - отметил Максим Евгеньевич Миронов. – Для этого используются растения, произрастающие в сибирском регионе – черноплодная рябина, облепиха, хвоя пихты и другие. Ведется разработка технологии получения пероксидазы из корней хрена: она применяется в иммунологии и иммунохимии как составная часть конъюгатов для иммуноферментных анализов. Как продукт, готовый для предложения потенциальным заказчикам мы рассматриваем разработку технологии получения 5’-монофосфатрибо и дезоксирибонуклеотидов, которые могут применяться для проведения тестов медицинской диагностики, основанных на методах ПЦР. В целом мы придерживаемся основного направления деятельности нашей молодежной лаборатории - разработка синтеза и масштабирование фармакологически ценных соединений на основе растительных веществ – и видим в этом хорошие научные, технологические и промышленные перспективы».

- Информация о материале

- admin

- Новости Института

- Просмотров: 598

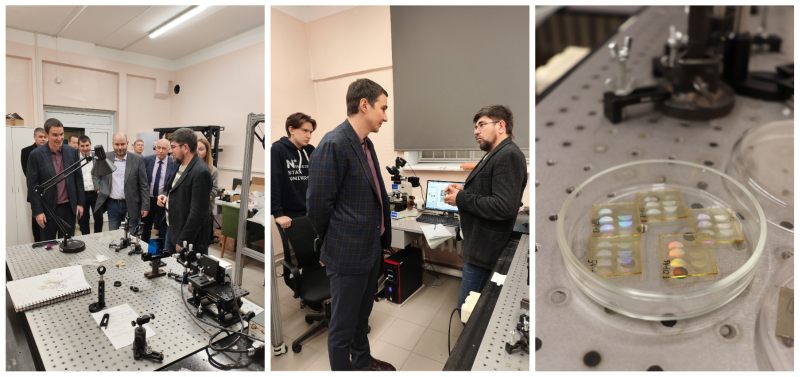

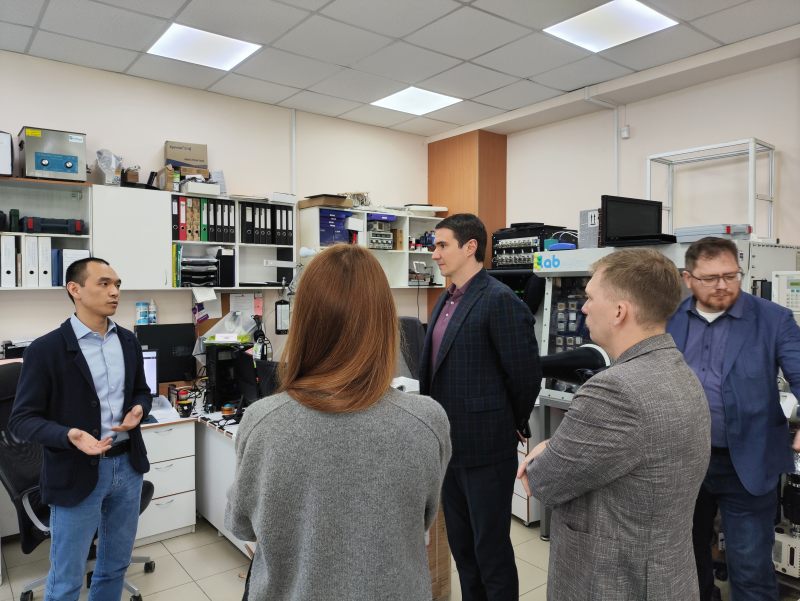

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Сергеевич Секиринский посетил Новосибирский институт органической химии СО РАН и познакомился с работой научной организации.

От коллектива организации гостей встречал исполняющий обязанности директора заместитель директора НИОХ СО РАН по научной работе к.х.н. Евгений Владимирович Суслов. В приветственном обращении Евгений Владимирович отметил, что Институт высоко ценит предоставленную возможность продемонстрировать результаты работы и достижения коллектива НИОХ СО РАН, познакомить высоких гостей с тем, какие проекты удалось реализовать Институту при финансовой поддержке Минобрнауки России, в том числе, в рамках мероприятий национальных проектов Российской Федерации по созданию «молодежных лабораторий», обновлению приборной базы научных организаций, программе капитального ремонта Минобрнауки России.

Флагманские исследования в Лаборатории магнитной радиоспектроскопии НИОХ СО РАН заместителю министра и его спутникам представил заместитель директора по научной инфраструктуре и экологическому направлению, к.ф.-м.н. Дмитрий Николаевич Половяненко. Особый интерес гостей вызвало разрабатываемое и используемое в лаборатории оригинальное отечественное научное оборудование – высокочувствительный спектрометр электронного парамагнитного резонанса Х- и W-диапазона для исследования структуры и функций биомолекул.

Гости кратко познакомились с работой Химического Исследовательского Центра коллективного пользования научным оборудованием СО РАН и планами его дальнейшего развития и обновления, в том числе, сквозь призму взаимодействия с промышленными и коммерческими партнерами.

Дмитрий Николаевич также рассказал гостям о целях и содержании работ Регионального Центра Стокгольмской конвенции по стойким органическим загрязнителям, проводимых научно-методических и аналитических исследованиях в области анализа имеющихся научных данных о свойствах стойких органических загрязнителей (СОЗ), разработке методик анализа различных загрязнителей в объектах окружающей среды и о текущем состоянии международного сотрудничества со странами ближнего зарубежья по проблеме СОЗ.

О деятельности Лаборатории фоторезистивных материалов НИОХ СО РАН по приоритетному направлению «Микроэлектроника» Денису Сергеевичу Секиринскому доложил заведующий лабораторией, к.х.н. Евгений Владимирович Васильев. По итогам трехлетней научной работы молодежной лаборатории разработана технология получения позитивных резистов последнего поколения с химическим усилениями, полученные фоторезисты успешно протестированы в лабораториях Института и на технологических линиях предприятий-партнеров. Коллективу предстоит серьезная работа по масштабированию лабораторной технологии.

С особым интересом заместитель министра знакомился с инфраструктурой, возможностями и программой развития Инжинирингового Центра НИОХ СО РАН. О разработке технологий малотоннажного производства в сотрудничестве с предприятиями-заказчиками рассказал заведующий молодежной лабораторией фторированных соединений, к.х.н. Дян Ок Тон.

Руководитель Инжинирингового Центра НИОХ СО РАН Павел Анатольевич Заикин и заместитель директора по развитию и общим вопросам НИОХ СО РАН, к.т.н. Виталий Петрович Михеев рассказали о состоянии работ по готовящемуся к сертификации комплексу «чистых помещений» производственной площадки по выпуску лекарственных средств. Павел Анатольевич обратил внимание, что существует определенный разрыв между отсутствием производственной инфраструктуры научных лабораторий и крупными технологическими линиями фармацевтических предприятий, поэтому создание и сертификация небольших площадок, инжиниринговых центров, центров трансфера технологий, которые позволят обеспечить производство и выпуск партий лекарственных средств в масштабе 1-10 т. Начальник ОХЦ НИОХ СО РАН, к.х.н. Авдеенко Елена Александровна рассказала про реализуемые проекты по комплексной переработке растительного сырья в ценные продукты для сельского хозяйства, функционального питания. Елена Александровна поделилась опытом выпуска как продукции собственной разработки, так и продуктов, выпускаемых в сотрудничестве с индустриальными партнерами.

«Мое главное впечатление от посещения Института органической химии СО РАН – он по-настоящему «живой»: очень много людей, которые занимаются делом. В коридорах, лабораториях, в Инжиниринговом центре, во время общения с сотрудниками я увидел неравнодушных людей, которым интересна их работа, которые прекрасно понимают, чем они занимаются, какие результаты хотят получить, - отметил Денис Сергеевич Секиринский. – Я обратил внимание, что в Институте очень много молодежи и здесь же, рядом с ними, работают опытные ученые. Это важно, потому что хорошие результаты достигаются там, где есть разумное сочетание высочайшего профессионализма, глубоких знаний с энергией и юношеским задором, даже где-то максимализмом. Такое отношение и понимание своей роли в решении поставленных задач важно в любом деле, но особенно значимо для науки, потому что достичь успеха могут лишь люди, обладающие глубочайшими знаниями и компетенциями в своей сфере, искренне увлеченные научным поиском. Сегодня я все это увидел в вашем Институте», - подчеркнул заместитель министра.

- Информация о материале

- admin

- Новости Института

- Просмотров: 397

18 апреля 2025 в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова состоялось торжественное награждение лауреатов премии «Колба» для женщин в науке и технологиях, в рамках одноименного ежегодного форума.

В этом году премией были отмечены 77 женщин ученых в 30-ти номинациях по направлениям: естественные, технологические и точные, социально- гуманитарные, фундаментальные и прикладные науки.

По результатам конкурса д.х.н. Ольга Ивановна Яровая, внс Лаборатории физиологически активных веществ НИОХ СО РАН стала лауреатом премии в номинации "Химия".

Премия «Колба» — это престижная награда и единственная для женщин-ученых в нашей стране, вручается за достижения в области науки и технологий. Она была учреждена Фондом развития профессиональных инициатив «Женщины атомной отрасли» по инициативе главы национального отделения WiN Russia Евгении Еньшиной в целях популяризации науки через формирование ролевых моделей среди женщин — будущих ученых, создания современного образа и усиления медиа-значимости, объединения женщин в самое крупное научное сообщество для обмена опытом и знаниями, а также усиления кадрового и интеллектуального капитала в стране.

Полный список номинаций и лауреатов премии, а также запись церемонии награждения можно найти здесь https://t.me/kolba_science

В этом году прием заявок на премию «Колба» открыт с 20 апреля по 31 декабря 2025 года (https://vk.com/womeninnuclear)

- Информация о материале

- admin

- Новости Института

- Просмотров: 402

Подсекция "ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ" Международной научной студенческой конференции

22 апреля 2025 г

Конференц-зал НИОХ СО РАН

|

Докладчик |

Тема доклада |

Время |

Организация |

Научный руководитель |

|

|

1 |

Валуца Николае |

Синтез аминопроизводных алкалоидов протоберберинового типа в качестве новых потенциальных гипогликемических агентов |

09:30 |

Новосибирский государственный университет |

Лузина Ольга Анатольевна |

|

2 |

Конорев Вячеслав Алексеевич |

Синтез неионных фотогенераторов кислот на основе 3-арилидентиофен-2(3H)-он оксимов |

09:45 |

Новосибирский государственный университет |

Агафонцев Александр Михайлович |

|

3 |

Ермаков Виктор Евгеньевич |

Синтез комплексов переноса заряда на основе диметилфеназина и анион-радикалов фуразано[3,4-b]пиразина |

10:00 |

Новосибирский государственный университет |

Святослав Евгеньевич Толстиков |

|

4 |

Ян Синьюй |

Арилирование фторированных бензонитрилов циклогексадиенильными анионами бензонитрила и его производных в жидком аммиаке |

10:15 |

Новосибирский государственный университет |

Пантелеева Елена Валерьевна |

|

5 |

Ларин Михаил Витальевич |

Синтез потенциальных агонистов рецептора FFAR1 на основе (бензилокси)фенилпропановой кислоты и борнеола |

10:30 |

Новосибирский государственный университет |

Куранов Сергей Олегович |

|

6 |

Стыпник Ника Вячеславовна |

Формирование эпоксидного кольца цианеноновых тритерпеноидов: влияние галогена и функциональных групп в кольцах С, D и E |

10:45 |

Новосибирский государственный университет |

Саломатина Оксана Владимировна |

|

Кофе-брейк 11:00 – 11:20 |

|||||

|

7 |

Гульман Марк Михайлович |

Азид-алкиновое циклоприсоединение как способ увеличения устойчивости к восстановлению β-алкинилнитроксильных радикалов. |

11:20 |

Новосибирский государственный университет |

Добрынин Сергей Александрович |

|

8 |

Титов Александр Александрович |

Синтез соединений, содержащих фрагменты монотерпенов и 3-замещенных 7-гидроксикумаринов, - потенциальных ингибиторов репликации респираторно-синцитиального вируса |

11:35 |

Новосибирский государственный университет |

Волчо Константин Петрович |

|

9 |

Тищенко Серафим Алексеевич |

Синтез новых производных (1S,4R)-1-амино-7,7-диметилбицикло[2.2.1]гептан-2-она и борниламина для исследования их противовирусной активности |

11:50 |

Новосибирский государственный университет |

Соколова Анастасия Сергеевна |

|

10 |

Верхов Фёдор Константинович |

Контроль над геометрией продуктов фотодимеризации фторированных хинолин-2-онов |

12:05 |

Новосибирский государственный университет |

Селиванова Галина Аркадьевна |

|

11 |

Мальцев Николай Васильевич |

Cинтез замещенных тетрагидрохинолинов – потенциальных ингибиторов основной вирусной протеазы 3Clpro вируса SARS-CoV-2 |

12:20 |

Новосибирский государственный университет |

Яровая Ольга Ивановна |

|

12 |

Пономарева Яна Александровна |

Дизайн и синтез полидентатных редокс-активных лигандов на основе (аза)бензохалькогенадиазолов |

12:35 |

Новосибирский государственный университет |

Радюш Екатерина Алексеевна |

|

Обед 12:50 – 14:00 |

|||||

|

13 |

Самбурский Денис Евгеньевич |

Центросимметричные донорно-акцепторные TADF-эмиттеры на основе антрацена: синтез и оптоэлектронные свойства |

14:00 |

Новосибирский государственный университет |

Мостович Евгений Алексеевич |

|

14 |

WANG JIAYING |

Синтез фторсодержащих флаванонов и флавонов из 2'-гидроксихалконов |

14:15 |

Новосибирский государственный университет |

Политанская Лариса Владимировна |

|

15 |

Мерц Кира Алексеевна |

Синтез новых производных (гидроксифенил)пропановой кислоты, содержащих в своей структуре борнильный фрагмент, как потенциальных гипогликемических агентов |

14:30 |

Новосибирский государственный университет |

Куранов Сергей Олегович |

|

16 |

Рогозин Павел Евгеньевич |

Синтез и изучение анальгетической активности производных имидазолидин-2,4,5-трионов, содержащих адамантановый и монотерпеновые фрагменты |

14:45 |

Новосибирский государственный университет |

Суслов Евгений Владимирович |

|

17 |

Буравлёв Александр Андреевич |

Фторированные 1,3,2-бензодитиазолилы: синтез, структура, реакционная способность |

15:00 |

Новосибирский государственный университет |

Макаров Александр Юрьевич |

|

18 |

Борисова Татьяна Дмитриевна |

Синтез производных 3β-ацетоксиурс-12-ен-28-оил-тиомочевины |

15:15 |

Новосибирский государственный технический университет |

Попов Сергей Александрович |

|

19 |

Малеева Ольга Игоревна |

Синтез пинопиридинов из миртеналя и его оксима |

15:30 |

Новосибирский государственный университет |

Агафонцев Александр Михайлович |

|

20 |

Ван Тяньцы |

Синтез α-аминофосфонатов из аминооксима ряда α-пинена |

15:45 |

Новосибирский государственный университет |

Агафонцев Александр Михайлович |

|

21 |

Головченко Дмитрий Дмитриевич |

Синтез гипотермических агентов на основе изопулегола |

16:00 |

Новосибирский государственный университет |

Ли-Жуланов Николай Сергеевич |

|

22 |

Сергеева Татьяна Дмитриевна |

Химические модификации производных эпоксида кариофиллена |

16:15 |

Новосибирский государственный университет |

Яровая Ольга Ивановна |